Panggung Ekspresi Inklusif dalam Rangka 16HAKTP Diawali dengan Panduan Senstivitas Disabilitas

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1388

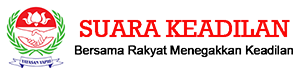

Ada hal menarik dari gelaran panggung ekspresi bertema merayakan perempuan mendobrak bias menguatkan sintas yang dihelat oleh Yayasan YAPHI berkolaborasi dengan Lokananta, Ruang Atas, Kembang Gula dan Radio Immanuel, Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Surakarta, dan Deaf Volunteer Organization (DVO), Sabtu 16 Desember 2023. Pada panggung yang berlatar lukisan serta bertuliskan Merayakan Perempuan, Galih Saputro menerangkan tentang bagaimana seseorang berinterakasi dengan teman Tuli, Hard of hearing atau Tuli yang mempu dengan bahasa gestur. Dengan bahas isyarat Indonesia, Galih menjelaskan bahwa jika memang seseorang itu tidak bisa berbahasa isyarat, maka bisa dengan menuliskannya di kertas.

Selain Galih, ada Agustina Wanisari Rahutami, dari komunitas Bipolar Care dan Mother Hope Indonesia yang mewakili disabilitas mental kemudian menyampaikan bahwa orang-orang dengan bipolar bagi lingkungan di kantor, misalnya, dianggap aneh. Ia lmenerangkan bahwa bipolar yang mereka alami ada di dua fase yakni fase manic. Di fase ini biasanya orang dengan bipolar tidak merasa capai selama 24 jam tapi ketika depresi, jangankan keluar rumah, mereka maunya mematikan lampu lalu hanya tiduran untuk merawat diri mereka, bahkan tanpa membersihkan diri/mandi.

Belum lagi misalnya ketika mau berangkat karena ada acara, misalnya ada yang mengalami overthinking. Saat ini banyak drama series Korea secara yang bagus bertema bipolar, skizofrenia dan suicide attack misalnya Daily Dose of Sunshine tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan pengidap skizofrenia dengan depresi, bahkan mereka yang memiliki keinginan untuk bunuh diri.

Menurut Agustina, orang dengan skizofrenia tidak banyak kontak mata, ini berbeda dengan Tuli. Karena kalau orang dengan skizofrenia ada kontak mata mereka tidak suka karena seolah-olah seperti diintimidasi. Orang dengan skizofrenia, atau psikososial, kalau ada yang datang di acara-acara seperti yang diadakan oleh Yaphi ada yang mengalami panic attack lalu gemetaran. Jika ia bekerja pada perusahaan atau instansi kalau ada pekerjaan yang menganggu dirinya maka bisa ketriger dan menyebabkan relapsm sehingga butuh obat dan konsultasi rutin.

Kemudian apakah akomodasi yang mereka butuhkan? Di pekerjaan, mereka butuh satu hari dalam satu bulan untuk konsultasi rutin. Kalau mereka bekerja, ada dosis obat yang bisa diganti atau dinaikan atau waktu istirahat dinaikkan. Di saat mereka bekerja biasan ada tiga jam sekali untuk istirahat.Intinya adalah butuh ruang khusus untuk menenangkan diri. “Tolong, hindari stigma. Apalagi olok-olokan di zaman sekarang sudah tidak zamannnya lagi. Yang penting saling memahami,” tegas Agustina.

Lalu Bagaimana Sensitivitas Difabel Netra?

Adi, relawan pendamping difabel yang bergiat di komunitas-komunitas difabel di Surakarta dan sekitarnya memberikan pemahaman tentang cara berinteraksi dengan difabel netra. Bahwa sebaiknya sebelum memberikan pertolongan kepada difabel netra, memperkenalkan diri dulu dengan menepuk pundak atau bahu, atau langsung menyentuh ke permukaan tangan dengan mengajak salaman kecuali yang berpandangan tidak bersentuhan (dalam konteks agama Islam), seseorang yang bukan muhrim, sambil menyebutkan nama. Dengan menyebut nama, maka suaranya akan dikenali oleh teman netra.

Setelah itu baru bertanya apakah si teman netra itu membutuhkan pertolongan atau tidak. Saat mengenalkan tempat (orientasi mobilitas) pun juga orang bukan netra akan mengenalkan teman netra dengan menghitung langkah, dan menceritakan suasana dan posisi tempat. Hindari kata-kata sebagai pengganti kata tunjuk seperti “di sana”, “di sini”, “begini” tanpa ada penggambaran atau narasi dari apa yang dilihat atau lakukan.

Pernyataan bertanya atau ajukan permisi saat ingin membantu pun juga berlaku pada difabel fisik.

Sesi panduan sensitivitas disabilitas banyak diminati penonton panggung ekspresi. Terbukti beberapa orang memberikan pernyataan bahwa hal itu termasuk pengetahuan baru bagi dirinya, seperti yang disampaikan oleh Dita, seorang mahasiswa di perguruan tinggi swasta dan tinggal di Surakarta. (Ast)

Add a comment

#NGO-PHI Seri Ke-8 Wujudkan 16HAKTP Inklusif

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1589

16HAKTP sebuah kampanye yang dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan menggalang dukungan masyarakat dalam mendorong pemenuhan hak-hak perempuan. Kampanye ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender. Kampanye melibatkan berbagai kegiatan 16 Nopember sampai 10 Desember 2023. Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi sosial, masyarakat sipil, organisasi perempuan dan organisasi-organisasi lainnya adalah upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Aman dan bebas dari kekerasan pada perempuan.

Add a commentDiskusi Mendobrak Bias, Menguatkan Sintas Bersama Yayasan YAPHI dan Komasipera

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1624

Pada rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) Yayasan YAPHI di akhir November lalu ,Vera Kartika Giantari, aktivis perempuan, melakukan pembacaan lagi terkait diskusi acara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Perempuan dan Anak Surakarta (Komasipera) sebelumnya dan sudah mendapatkan gambaran atas persoalan-persoalan di wilayah lima kecamatan Laweyan, Jebres, Pasar Kliwon, Serengan, dan Banjarsari. Hingga memetakan persoalan pada anak yang muncul di lima wilayah di atas. Beberapa kasus anak yang terjadi adalah kasus anak putus sekolah, anak yang tidak punya akte kelahiran. Penganiayaan anak dan kasus kekerasan seksual anak muncul pula di Kecamatan Jebres.

Add a commentJaringan Visi Solo Inklusi Gandeng YAPHI Diskusikan tentang Perempuan Disabilitas

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1597

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) adalah momentum setiap tahun untuk menggaungkan kembali gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Peringatan 16 HAKTP dimulai pada tanggal 25 November sebagai hari Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan diakhiri pada tanggal 10 Desember sebagai hari HAM. Rangkaian peringatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa upaya menghapus kekerasan khususnya terhadap perempuan adalah salah satu bagian dari penegakan hak asasi manusia.

Add a commentIsu HAM Konkret yang Penting untuk Dibahas dalam Debat Kandidat Pilpres 2024

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1483

Debat Pilpres pertama bertema hukum, HAM, demokrasi dan pemberantasan korupsi akan dihelat oleh KPU pada Selasa, 12 Desember 2024. Pramono U. Tanthowi Wakil Ketua Komnas HAM menyatakan ada lima hal yang penting untuk disampaikan yakni : Pertama, beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil. Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap Paslon untuk menjamin tdk terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi maupun diskriminasi.

Add a comment- Talkshow #NGO-PHI Seri ke-7 Yayasan YAPHI Hadirkan Myra Diarsi Ngobrolin tentang Gender

- KETERANGAN PERS: Mekanisme Respons Cepat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pembela HAM yang Inklusif

- Pidato Kunci Konferensi Nasional Pembela HAM oleh Komnas HAM

- Sudah Berumur 19 Tahun, UU PKDRT Masih Temui Hambatan Implementasi