Diskusi dan Peluncuran Buku Biografi Nunuk P. Murniati

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1065

Perjuangan tentang keadilan dan kesetaraan gender di dunia yang patriarki adalah sangat sulit. Wacana itu terlebih lahir saat dikemukakan dengan perspektif agama yakni Katolik, namun Nunuk Prasetyo Murniati begitu tegar ketika menyampaikan pemikirannya terkait prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Demikian dikatakan oleh Bambang Muryanto selaku moderator saat membuka diskusi buku biografi Nunuk Prasetyo Murniati karya Masthuriyah Sa'dan di Institut DIAN/Interfidei. Acara ini juga disiarkan oleh kanal YouTube Interfidei.

Masthuriyah sebelumnya sudah menulis tiga buku salah satunya tentang transgender. Lalu ia menulis sosok Nunuk, seorang teolog tingkat Indonesia bahkan dunia dan akademisi di kampus berbasis Katolik. Nunuk juga penulis 32 judul buku dan jurnal, aktivis, pendamping dan konselor. Karena secara budaya ia masih dikultuskan sebagai perempuan, istri dan ibu, pada diri Nunuk Murniati, ia perempuan yang utuh.

Masthuriyah membagikan pengalaman pertama kali saat masuk ke gereja yakni pada tahun 2014 dan waktu itu bersama Nunuk. Salah satu alasan menulis tentang Nunuk karena ada ikatan batin. Tujuannya menulis adalah untuk mendokumentasi pengetahuan perempuan karena buku-buku tentang pengetahuan perempuan saat ini sangat minim.

"Saya ingin memperkenalkan kepada generasi muda. Komunitas saya orang Madura belum tentu kenal Bu Nunuk. Laku hidupnya agar bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda feminis. Agar sejarah peradaban manusia Indonesia tidak lapuk. Sebagai salah satu cara media keadilan dan kesetaraan perempuan,"ujar Masthuriyah. Ia menambahkan jika aktivis yang aktif menulis selama ini tidak dianggap padahal aktivitas menulis itu juga aktif.

Setelah persetujuan untuk menulis diiyakan, Masthuriyah kemudian mengajukan kerangka dilanjut wawancara dengan durasi 2-3 jam. Ini jadi tantangan buatnya sebab wawancara dilakukan sebanyak 13 kali mulai Desember 2021 hingga Juni 2022.

Terkait penggalian data, hampir tulisan tulisan Nunuk tahun 1970 mengkritik otoritas gereja. Ia kemudian meminta izin kepada para leluhur yang bisa ia katakan sebagai metode ruhani untuk menyampaikan maksud. Ia juga melakukan mewawancarai teman/informan sebanyak 12 orang .

Metode penulisan buku dengan memakai kata ganti "saya" dengan maksud agar pembaca bisa lebih mendalami tulisan itu secara khusus seolah-olah tokohnya yang bicara. Penulis dengan tokok serasa dekat. Naskah penulisan juga diserahkan ke tokoh untuk perbaikan. Total lama waktu yang dibutuhkan oleh Masthuriyah untuk menuliskan buku ini sekitar 18 bulan.

Sistematika penulisan diawali dengan membikin pohon keluarga yang ternyata Nunuk masih memiliki darah Diponegoro. Ketika Masthuriyah menulis Bab 8, ia ingin ada kontributor dari tokoh agama katolik namun tokoh yang diincarnya kurang berkenan sebab terkait kesetaraan, masih belum ada perspektif di Teolog Katolik.

Menutup sesinya, Masthuriyah mengatakan untuk menghadirkan buku ini tidaklah mudah sebab menggunakan dana mandiri dan dicetak terbatas. Laba dari penjualan dari buku tokoh multidimensi ini akan digunakan untuk kegiatan sosial.

Listia Suprobo, Dosen UGM yang hadir dalam diskusi menyatakan bahwa terbitnya buku biografi Nunuk P. Murniati adalah sebuah prestasi karena penulis dengan latar belakang yang berbeda berhasil menerbitkan satu buku. Artinya perbedaan identitas bukan penghalang ketika visi itu bertemu. Masthuriyah dan Nunuk sama-sama suka ziarah kubur. Buku ini menurutnya adalah pernyataan bahwa sebagian gerakan perempuan dan masalah- masalah kemanusian lainnya tidak dapat diidentifikasi oh ini urusan Katolik, maka urusan Katolik begitu dan itu bagian Islam, maka bagian Islam adalah begini. Masalah kemanusiaan tidak bisa lagi di kapling-kapling itu jadi urusan ini, itu jadi urusan siapa.

Kedua, Nunuk memberikan tema, bahwa feminisme itu tidak satu alias tidak tunggal.

Bahwa ada tanggapam soal Nunuk mencium tangan Paus, atau saat Nunuk menangis dan menimbulkan satu pemikiran, "feminis kok nangis". Melihat perkembangan feminisme, menurut Listia maka mereka memiliki perkembangan konteks masing-masing. Dalam hal ini konteks masyarakat sekuler dan relijius ternyata berbeda. Mau tidak mau itu harus diakui sebagai keragaman. Bahwa di sini ada keragaman dan harus di-highlight dalam rangka menjaga persatuan.

Sementara feminisme yang berkembang di Indonesia dianggap itu bukan hal penting. Padahal yang suci diturunkan dan hal nilai dan norma. Meskipun itu semua memiliki tujuan ingin memutus jejaring kekuasaan yang sentris. Ada perbedaan yang harus diterima. Salah satunya juga ketika Masthuriyah minta izin penulisan buku ini sampai naik gunung untuk berziarah kepada leluhur Nunuk. Cara ini bisa dianggap tidak masuk akal jika dilihat dari filsafat moderen. Namun dalam kajian ilmiah, itu bisa didiskusikan.

Feminis adalah "Berani"

Mengawali cerita, Nunuk mengatakan bahwa feminis di waktu ia masih muda diartikan dengan 'berani". Saat usianya 8 tahun ia memiliki tetangga namanya Mbok Sastro. Ia sering melihat Mbok Sastro dipukuli oleh suaminya sampai berdarah-darah namun diam saja. Tidak ada yang membantu lalu Nunuk keluar rumah dan namanya dipanggil.

Menurut Nunuk, ternyata dalam agama ada kesadaran perempuan ada pandangan misoginis bahwa laki-laki lebih superior dari inferior. Ia menyebut dalam agama Katolik ada second sex. Ia mengajar teologi feminis dan tahu bahwa ada perbedaan, tetapi masalahnya mengapa dibeda-bedakan.

Waktu Nunuk mengajar di seminari ada pastor menyuruh mahasiswa yang diampunya untuk menulis dan itu berat apalagi terkait bahwa laku mistik itu ada. Dalam hal ini mistik itu terjadi. "Ilmu pengetahuan itu mengabaikan misteri. Misteri itu ada,"terang Nunuk. (Ast)

Add a comment

RILIS PERS ABSENNYA ISU DISABILITAS: INDIKASI PEMBAHASAN RUU KESEHATAN YANG TIDAK TUNTAS

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 912

Beberapa hari terakhir, telah beredar informasi bahwa pada hari Selasa, 11 Juli 2023, akan diadakan Rapat Paripurna DPR RI Ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Salah satu agenda Rapat tersebut adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan (RUU Kesehatan). Upaya pengesahan RUU Kesehatan menjadi polemik dan mendapat banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi profesi bidang kesehatan, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi disabilitas.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menghadapi dampak langsung dari pengesahan RUU Kesehatan, Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Wahana Keluarga Cerebral Palsy, Yayasan Revolusi dan Edukasi untuk Inklusi Sosial Indonesia (Remisi), Perkumpulan OHANA, Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia, dan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) melakukan survei cepat tentang pemahaman dan persepsi penyandang disabilitas, pengasuh penyandang disabilitas, dan aktivis disabilitas tentang RUU Kesehatan. Survei yang dibuka tanggal 8 Juni hingga 7 Juli ini berhasil menghimpun 100 responden. Hasil survei tersebut mengindikasikan:

1. Keterlibatan penyandang disabilitas, orang tua anak penyandang disabilitas, dan pemerhati isu disabilitas lainnya relatif rendah pada perumusan RUU Kesehatan yang hendak disahkan. Survei menemukan, dari 100 responden, terdapat 69% menyatakan tidak terlibat advokasi RUU Kesehatan, meski 94% partisipan menyatakan advokasi RUU Kesehatan penting bagi mereka. Bentuk partisipasi yang paling sering disebutkan adalah keterlibatan bersama organisasi masyarakat sipil lainnya.

2. Di sisi lain, akses terhadap dokumen RUU Kesehatan sangat sulit didapatkan. Meski 69% responden menyatakan mengetahui bahwa saat ini sedang terjadi pembahasan RUU Kesehatan,tetapi hanya ada 30% yang pernah mengakses dokumen seputar RUU Kesehatan. Ditambah lagi, hingga rilis pers ini dibuat, draft final RUU Kesehatan masih simpang siur keberadaannya.

3. Proses legislasi RUU Kesehatan tidak transparan dan tidak memperhitungkan aspirasi masyarakat sipil. Ini dapat dilihat dari kondisi saat ini, di mana naskah final RUU Kesehatan masih simpang siur, bahkan hingga satu hari sebelum pembicaraan tingkat II. Di sisi lain, naskah yang terdapat pada website DPR RI tidak mengalami perubahan setelah masyarakat sipil memberi masukan. Padahal, masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas akan sangat terdampak jika RUU Kesehatan disahkan tanpa substansi keberpihakan yang jelas.

4. Pemerhati isu disabilitas memiliki aspirasi yang sangat luas akan permasalahan kesehatan. Berdasarkan survei, responden menggarisbawahi isu-isu penting yang menurut mereka perlu untuk diakomodir oleh RUU Kesehatan, yakni kesesuaian substansi RUU Kesehatan untuk menyesuaikan dengan mandat-mandat Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas (73%), jaminan layanan kesehatan berbasis hak asasi manusia (71%), ketersediaan layanan kesehatan bagi disabilitas (71%), program jaminan kesehatan negeri/swasta (69%), sistem rujukan layanan

kesehatan (58%), intervensi dan deteksi dini (54%), layanan edukasi kesehatan (50%), disabilitas psikososial (49%), obat-obatan khusus untuk penyandang disabilitas (47%), upaya kesehatan berbasis masyarakat (43%), disabilitas karena sindrom langka (39%), kesehatan reproduksi penyandang disabilitas (39%), layanan habilitasi (33%), kesehatan remaja (32%).

5. Prioritas permasalahan-permasalahan kesehatan ini belum cukup diakomodir oleh naskah terakhir dari RUU Kesehatan. Misalnya, kesesuaian RUU Kesehatan dengan Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas masih diragukan ketika masih ada Pasal 104 di mana penyandang disabilitas mental masih bisa dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan. Menurut RUU Kesehatan saat ini, penentuan ketidakcakapan ini bisa dilakukan dengan segera pada saat itu juga ketika seseorang hendak mendapatkan layanan medis dari dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter lainnya yang memberikan layanan. Ketentuan ini mencerabut hak atas kapasitas hukum penyandang disabilitas yang telah dijamin oleh Pasal 12 Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas, yakni hak untuk bertindak dan menentukan pilihan sebagai subjek hukum yang setara.

6. Kebutuhan-kebutuhan khusus yang sudah diidentifikasi oleh penyandang disabilitas, pengasuh anak penyandang disabilitas, dan pemerhati isu disabilitas direduksi ke dalam hanya satu pasal dalam RUU Kesehatan, yakni Pasal 59, yang secara umum menjamin kesetaraan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Padahal kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas di Indonesia cukup spesifik. Sebagai contoh, tidak ada penjelasan dan jaminan penyediaan tentang Alat Bantu dan Alat Bantu Kesehatan yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan benda yang sangat prinsipil dalam hidup penyandang disabilitas, sebab bisa mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Ironisnya, Pasal 59 dalam draft RUU Kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk mendorong hidup yang bermartabat, sesuatu yang sulit tercapai jika tidak adanya jaminan atas Alat Bantu yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak draft RUU Kesehatan saat ini dan meminta untuk menunda pengesahan oleh DPR RI.

2. Mendesak DPR RI dan Pemerintah membuka partisipasi masyarakat sipil, khususnya penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas, untuk melakukan pembahasan ulang bersama.

3. Mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menghapus pasal-pasal diskriminatif dan yang bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas dalam RUU Kesehatan.

4. Meminta DPR RI dan Pemerintah agar mengkaji dan menggunakan “Guidance on Mental Health, Human Rights, and Legislation” yang dibuat oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights dan World Health Organization pada 2022 sebagai salah satu rujukan penyusunan RUU Kesehatan.

Organisasi yang Mendukung dan Narahubung

FORMASI Disabilitas, 0852-5623-3366 (Nur Syarif Ramadhan)

Yayasan Revolusi dan Edukasi Masyarakat untuk Inklusi Sosial Indonesia (Remisi), 0877-7548-6146 (Hisyam Ikhtiar)

Wahana Keluarga Cerebral Palsy, 0856-2851-903 (Reny Indrawati) Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 0859-3967-6720 (Albert Wirya)

Perkumpulan OHANA, 0812-2756-973 (Nuning Suryatiningsih) & 0821-3729-3816 (Risnawati Utami)

Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia, 0815-5332-8120 (Sylvia Sumargi) Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), 0813-2941-2360 (Purwanti)

Add a commentDeklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 898

Komisi Nasional Disabilitas (KND) bersama Bawaslu dan organisasi penyandang disabilitas mendeklarasikan pemilu akses dan ramah disabilitas. Dalam deklarasi yang dibacakan dan ditandatangani bersama pada 6 Juli tersebut, Dante Rigmalia, Ketua KND menyampaikan bahwa KND memiliki tugas dan fungsi memantau, mengadvokasi pelaksanaan dan kerja sama dengan lembaga dan institusi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak politik, yakni memilih dan dipilih. Penyandang disabilitas juga dapat berperan aktif terkait aksesibilitas penyelenggaraan pemilihan umum.

"Jumlah difabel 2020 lebih dari 22,5 juta dan ini sebuah kekuatan besar dalam menentukan arah negara Indoenaia. Partisipasi bermakna pada pemilu pada tiap tahapan pemilu,'ujar Dante. Ia menambahkan bahwa individu penyandang disabilitas hambatannya tidak hanya kedisabilitasannya saja tetapi juga lingkungannya.

Memasuki tahun politik, KND ingin berkontribusi pada perhelatan akbar. KND menyatakan sikap dan ingin menyampaikan agar KPU dan Bawaslu benar-benar memenuhi hak politik penyandang disabilitas.

KND juga berharap ada pemutakhiran data pemilu lalu mendorong agar penyandang disabilitas terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Itulah yang melatarbelakangi penandatanganan deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas yang bunyinya ;

Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas

1. Berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.

2. Berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang.

3. Berkomitmen mendukung pemilu yang aksesibel, non diskriminasi dan inklusi bagi penyandang disabilitas.

4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan.

5. Meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Jakarta, 6 Juli 2023

Add a commentPemenuhan Hak Anak dengan Disabilitas dan Kusta

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 920

Asken Sinaga, Executive Director Netherland Leprosy Relief (NLR) Indonesia dalam seminar nasional, Selasa (4/7), terkait penanganan kusta dan pemenuhan hak anak disabilitas dan kusta di Indonesia memaparkan bagaimana kontribusi NLR Indonesia melalui Program PADI. Asken mengatakan situasi kusta di Indonesia, data dari WHO, Indonesia berada di urutan 3 penyumbang kusta di dunia terbanyak, setelah India dan Brasil.

Tahun 2020 kasus kusta baru di Indonesia tercatat 15 -17 ribu. Mengapa tahun 2021 kasus turun? karena paling besar kontribusinya dari pandemi COVID-19. Tahun 2022 ada di angka 19 ribu. Dan tahun 2023 ini sudah tercatat 12-17 ribu. Tahun 2019 ke belakang relatif stagnan setelah pandemi mengalami penurunan/membaik.

Kasus pada anak demikian juga dari 2014-2019 persentase sekitar 11-12 %. 2020-2022 menurun dan prediksi 2023 akan naik lagi. Kasus baru kusta pada anak berada di 10-12% anak. Target pemerintah adalah 5% dan saat ini belum tercapai.

Untuk wilayah persebarannya merah /tinggi : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua. Kalau dari angka ada status eleminasi kusta artinya kasusnya lebih kecil dari 1/10 rb penduduk. Ada 4 wilayah yang eliminasi sedangkan yang belum ada 15 wilayah. Ada 113 kab/kota yang belum eleminasi.

Data dari Kemenkes per 21 Januari 2023, kasus baru muncul di hampir seluruh wilayah. 30 maret 2023 Indonesia memiliki Rencana Aksi Nasional Kusta dan diluncurkan. Ada 4 strategi yang akan dilakukan pemerintah berdasar 4 pilar : masyarakat, tata kelola programnya, strategi akselerasi, integrasi multi sektor dan lintas sektor menuju Indonesia eliminasi 2030.

Kenapa NLR mengurusi anak?

Karena 10-12% penyakit kusta ada pada anak. Kusta termasuk penyakit tropis yang terabaikan. Sedangkan anak paling rentan. Anak-anak adalah masa depan bangsa Indonesia.

Mengapa NLR menyentuh anak dengan disabilitas? Karena kusta termasuk disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. NLR percaya ketika gerakan dilakukan bersama maka akan lebih kuat alias jejaring lebih powerfull.

Program PADI antara NLR dan Liliana Foundation memprioritaskan anak disabilitas Indonesia. Program PADI ada di 17 provinsi dan hampir 50 persen adalah daerah endemi kusta dan memiliki untuk memastikan pemenuhan hak anak dengan disabilitas

Selama ini NLR melakukan dua pendekatan yakni

1.Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yakni kesehatan, sosial, pendidikan, pekerjaan dan pemberdayaan.

2.Twintrack approach : intervensi ke anak dan intervensi ke supporting imparment

Tahun 2022 ada 1.183 anak dijangkau oleh NLR. Pada aspek pendidikan, di tahun 2022 berkolaborasi dengan 14 dinas kab/kota. Ada 138 sekolah yang ikut serta program ini, 101 sekolah inklusi dan 37 sekolah khusus serta 862 anak dengan disabilitas kusta penerima manfaat Bentuk dukungan salah satunya pembiayaan biaya perawatan sekolah. Ada pendampingan belajar, penguatan pendidikan informal, dukungan transportasi ke sekolah, perbaiikan akses disabilitas ke sekolah.

Dari lifelihood ada 210 penerima manfaat. 11 diantaranya difasiliitasi di unit usaha formal. 59 menjalani pelatihan usaha dan mendapat modal dan pendampingan 14 orang kerja di organsiasi lokal.

Dari aspek sosial yakni menambah kapasitas orangtua, membangun RBM tingkat desa, meningkatkan sistem pendataan anak serta membangun sistem jaringan dan pembangunan sosial.

Tujuan program PADI dengan mitra Liliane Foundation salah satunya mensosialisasikan "My Body is Mine" Tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) ada Kubik berupa pengembangan kapasitas disabilitas termasuk ahli terapi.

Diyah Puspitarini, komisioner KPAI yang juga menjadi narasumber diskusi dan mengatakan bahwa salah satu yang menjadi agenda utama KPAI di tahun 2023 adalah memiliki instrumen pengawasan yang baku tentang pemenuhan dan perlindungan anak disabilitas bahwa selain pemenuhan haknya, saat ini ada beberapa kasus yang terjadi baik ia sebagai korban (jumlahnya banyak) untuk kasus-kasus kekerasan. Juga anak disabilitas sebagai pelaku yang harus juga mendapatkan perlakuan khusus.

Diyah baru bergabung KPAI akhir Desember 2022 dan ada di bagian khusus yakni perlindungan anak disabilitas. Tanggung jawab perlindungan anak menurut Diyah ada pada anak itu sendiri sebagai subjek, lalu orangtua dan keluarga, serta masyarakat, dan negara/pemerintah.

Diakui oleh Diyah bahwa kasus pemenuhan hak anak disabilitas belum maksimal, masih ada temuan-temuan :1. Masih adanya akses akta anak kelahiran disabilitas yang belum maksimal, 2. Pengasuhan anak belum dipahami oleh orangtua, 3. Akses kesehatan kurang maksimal, kurangnya kesempatan pendidikan, kurang informasi, pengetahuan dan akses sikap keagamaan bagi anak disabilitas. (Ast)

Add a comment

LetssTalk_Sexualities #58 : Harapan Teman Tuli Buta Pada Perfilman

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1023

Candra Gunawan, Ketua Perkumpulan Tuli Buta (Pelita) masih dalam kesempatan diskusi pemutaran film "Sejauh Kumelangkah" di LetssTalk_Sexualities edisi Special Forum #58 mengatakan bahwa film tersebut bagus sekali dan ia berharap dengan adanya film yang diambil dari pengalaman penyandang disabilitas ini masyarakat jadi lebih memahami bahwa disabilitas memiliki harapan dan cita-cita sama dengan non disabilitas.

Masukan lebih banyak lagi supaya film diangkat langsung dari kisah nyata disabilitas terutama disabilitas ganda tuli buta seperti dirinya. Karena sampai sekarang masyarakat Indonesia belum memahami tentang disabillitas ganda. Mungkin baru tahu tentang keberadaan disabilitas tuli buta. Masyarakat akan tahu bagaimana masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka masyarakat tuli buta dengan wahana film. Candra Gunawan lewat organisasi Pelita sebenarnya memiliki harapan dan cita-cita sama dengan teman disabilitas lainnya untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi bangsa indonesia

Sementara itu Aria Indrawati, Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) menyatakan dalam diskusi, ketika ia tahu Ucu Agustin akan membuat film tentang kehidupan remaja disabilitas netra sebagai sesama disabilitas netra ia senang karena sesuatu yang jarang ditampilkan, baik sebagai apa pun yakni film dokumenter maupun fiksi. Aria melihat angle film ini adalah persahabatan dua remaja netra yang kemudian mereka terpisah, satu tinggal di Amerika dan di Indoneaia mengikuti orangtua. Tapi di balik itu banyak sekali pesan.

Dikatakan sebelumnya bahwa secara pribadi Ucu punya pesan melalui film ini bahwa ia sebagai produser dan pencipta film membebaskan penonton terkait pesan apa pun di film ini. Pesan di balik itu, bagi Aria yang berkecimpung di dunia pendidikan dan pemberdayaan disabilitas netra bahwa kondisi anak- anak disabilitas netra di Indonesia, yang disaksikan pada film tersebut adalah yang tinggal di Jakarta. Lalu bagaimana dengan Aceh, Manokwari, Biak, Sambas Kalimantan, atau Halmahera? Ia berharap itu menjadi referensi bagi semua. Siapa pun dalam kapasitas apapun, ia berharap itu menjadi pesan terhadap kondisi pendidikan netra di Indonesia.

Tuli dan buta saja seperti yang dialami Salsa untuk komunikasinya sudah diangkat apa belum, bahwa disabilitas ganda Tuli dan Buta membutuhkan akomodasi yang berbeda dengan Tuli. "Pesan positif bahwa ayo kita mengambil peran bersama sama. Saya akan lalukan itu dengan bisa memberikan solusi sebisa saya, sebagai bagian masyarakat Indonesia saya akan mengambil peran untuk mengatasi ini dengan kapasitas yang saya miliki,"tandas Aria.

Sedangkan Andi Kasri Unru biasa dipanggil Akas, aktivis Tuli, founder Indonesia Deaf-Hard of Hearing Law and Advokasi/Idhola mengatakan banyak teman Tuli memiliki pendidikan yang baik. Ada guru yang mengajarkan dengan verbal dan bahasa isyarat. Ia membandingkan pengalamannya dan di kampung asalnya. Di Kota Makasaar awalnya tidak bisa berbahasa isyarat dan tidak memahami budaya Tuli. Di situ penting sekali untuk edukasi sehingga guru harus bisa mengajarkan anak Tuli bagaimana mengajarkan anak-anak Tuli sehingga ia bisa memahami. Bagaimana cara berkomunikasi yang tepat bagi anak-anak Tuli. Teman-teman Tuli banyak yang bercerita kepadanya kalau ketika guru mengajarkan kepada mereka dengan cara membelakangi atau tidak berhadapan. Ada juga yang bilang gurunya tidak bisa berisyarat, baik SIBI maupun Bisindo. Kalau di kampung atau desa biasanya pakai bahasa daerah dan bikin lebih berat lagi.

Akas mendampingi anak Tuli yang kebetulan ia temui di kampung dari dia sekolah di kampung dan sekarang kuliah semester 5-6. Ia sangat senang dan bangga karena anak itu merasa " oh, saya bisa ya masuk kuliah dan anak-anak Tuli seperti saya bisa mendapatkan suatu bimbingan."

Ketika smp kelas 2, tahun 2017. Akas mengajarkannya bahasa isyarat dan juga orangtuanya untuk bisa mendorong supaya bisa kuliah. Lain hal, kampus hanya mau menerima anak PLB. Jadi inilah bukti perbedaan pendidikan di desa dan kota. Kalau mau membandingkan tidak harus Amerika. Di Indonesia antara kota dan desa sudah beda.(Ast)

LetssTalk_Sexualities #58 : Ucu Agustin dan Film "Sejauh Kumelangkah"

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 882

Pada Instagram dan Youtube LetssTalk_Sexualities edisi Special Forum #58 bertema Mencari Jalan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Tuli dan Netra, melalui pemutaran film "Sejauh Ku Melangkah", sutradara dan produser Ucu Agustin menjawab alasan mengapa ia membuat film tersebut. Pada tahun 2013 Ucu sempat berpikir membuat film terkait isu diisabilitas netra. Menurutnya sepertinya kok tidak mungkin. Saat itu Ucu berpikir mungkin ia tidak tahu atau ia tidak paham apa yang terjadi dengan isu ini di Indonesia.

Kemudian ia melihat kok dirinya berada di lingkungan dokumenter Indonesia dan ia tidak melihat isu ini (disabilitas_red). Terus suatu hari ia dikenalkan dengan mamanya Dea. Ucu bertemu Mama Dea. Pengujung 2017, Dea (salah seorang pemain film Sejauh Kumelangkah) sedang me-chalange dirinya sendiri sebagai remaja yang mandiri. Terus Ucu berpikir wah kalau Dea tertarik bikin sesuatu karena referensi audiovisual dengan referensi isu disabilitas Indonesia kayaknya kurang. Lalu ia pun bertanya ke Dea. "De, kalau aku ikutin ceritamu, kamu kan remaja mandiri. Dan saya melihat tokoh saya sebelumnya yakni 2013 tantangan paling pertama dari masa remaja seorang disabilitas adalah bagaimana men-chalange dirinya sendiri." Dea setuju.

Setelah digali dari ceritanya sendiri kemudian berproses. Ternyata di Indonesia Dea punya teman namanya Salsa. Kemudian dari situ Ucu pengin bikin sesuatu. "Kalian tertarik tidak bahwa kisah kalian dibikin cerita bareng."

Saat proses sedang berjalan Ucu banyak belajar terkait isu pendidikan terutama teman-teman disabilitas di Indonesia yakni netra. Kebetulan ia tinggal di Amerika. Ia senang sekali mendapat support dari salah satu institusi film di Amerika. Mereka membuat program saat itu. Dukungan itulah yang membuat film ini terjadi. Inspirasi lain diberikan oleh Dea dan Salsa. Ucu mengaku hanya menjembatani saja.

Pesan apa yang coba Ucu sampaikan lewat film ini kepada masyarakat terkait mengapa ia tertarik dengan Dea dan Salsa secara langsung. Ucu menjawab karena genrenya dokumenter dan bukan fiksi. Gambar-gambar yang diambil untuk dokumen, film lalu jadi gambar-gambar bercerita. Dan ini bukan film fiksi. Jadi terkait kenapa Dea atau kenapa Salsa bukan terkait akting mereka. "Ini kisah hidup mereka. Boleh tanya tentang kasus melalui dia. Pesannya bebas. Siapa pun yang ingin menginterpretasikan silakan,"jelas Ucu.

Satu hal yang menjadi concern Ucu adalah inisiatif awal. Terus Dea dan Salsa tentang bagaimana tentang pendidikan di dunia disabilitas. Di Amerika yang masih jauh dari sempurna bisa ditanyakan pada Dea , di Indonesia pun sama. Pesan Ucu kepada disabilitas netra yang masih remaja adalah mari melihat ke dalam, lalu sama-sama mencari cara menyelesaikan persoalan yang ada di dalam diri sendiri dan yang paling utama yaitu menantang diri sendiri untuk menjadi mandiri. Karena seluruh pesan ini adalah bagaimana Dea dan Salsa mempersiapkan masa depannya sebagai remaja untuk menjadi manusia mandiri terhadap dunia yang belum ramah terhadap manusia di Indonesia.

Ini adalah film pertama Ucu dan dibuat ketika ia menemani pasangannya belajar di Amerika."Terus terang saya tidak punya pekerjaan. Kesulitan utamanya adalah bagaimana terbang di Indonesia sedang suami saya sedang pendidikan post doctoral. Tapi saya melihat hal-hal seperti itu bukan hambatan pertama untuk menyelesaikan tentang bagaimana karena secara finansial tidak mampu."

Ucu memegang kameranya sendiri. Padahal di Indonesia saat ia membuat film, ia menyewa kameraman.Ia biasanya bekerja untuk film itu dengan bebas tinggal memgarahkan. Kalau di Amerika ia harus melalukan hal-hal teknis. Di Indonesia masih bisa dilakukan dengan gotong-royong. Di Amerika harus betul-betul berhitung.

Ucu belajar menjadi filmmaker mandiri sama seperti Dea dan Salsa untuk bisa memproduksi dan mengambil gambar sendiri. Rasa sukanya adalah Dea dan Salsa memiliki visi yang sama. Dea dan Salsa bisa belajar untuk melihat bahwa apa yang mereka bikin berasa bahwa hal tersebut lebih besar dari hidup mereka. "Kayaknya kita bisa bikin karya yang bisa mengetuk berbagai pihak yang harusnya terlibat di sini," terang Ucu.

Justru karena film sederhana lalu mendapat apresiasi dan Ucu menghargai film ini dapat piala tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana isu ini dapat diserap oleh wilayah-wilayah di level-level yang memang dituju misalnya orang-orang di kemendikbud. Para orangtua yang lebih bisa memfasilitasi anaknya dan yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan Indonesia inklusif yang tidak hanya menjadi jargon.

Terkait pandangannya tentang inklusivisme dalam film, menurut Ucu referensi pertama adalah Amerika. Tiga tahun ia tidak pulang, ada dokumen juga tentang production film yang dimiliki oleh Obama yang masuk nominasi oscar dan bisa dilihat perbedaannya. Lalu bisa dilihat My Disability Journey itu cerita tentang remaja down syndrome yang dibuat oleh bapak dan anak. Juga tentang bagaimana para aktivis di amerika berkumpul dan mereka ramai-ramai bikin America Disability Act (ADA).

Film-film tersebut memperlihatkan pada Ucu dengan jelas orang-orang yang memberikan kesempatan bukan hanya orang yang pernah memiliki kekuasaan kayak Obama, yang membuat production house dan yang paling pertama filmya adalah tentang disabilitas. Juga anak dengan downsyndrome yang bersama dengan bapaknya bikin film. "Sekarang saatnya semua kelompok menarasikan kelompoknya. Tidak butuh lagi orang-orang yang jadi jembatan representasi. Di Indonesia saya melihat ada beberapa organisasi yang sudah secara spesifik kayak teman Tuli sudah bikin film. Ada beberapa juga berkolaborasi dengan lain. Yang penting seharusnya kita sudah mampu, yuk. Yuk disabilitas mampu dan orang-orang seperti saya juga. Jadi bisa mengambil peran masing-masing. Kita berperan masing masing. Bikin skript teman-teman bisa. Teman Tuli bisa jadi kamera person. Seharusnya tahun depan kita bisa banyak melihat kreator-kreator. Dari komunitas dan teman-teman untuk meng-create karya sendiri," pungkas Ucu. (Ast)

Add a commentCatatan 21 Tahun Catahu Komnas Perempuan (4)

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1014

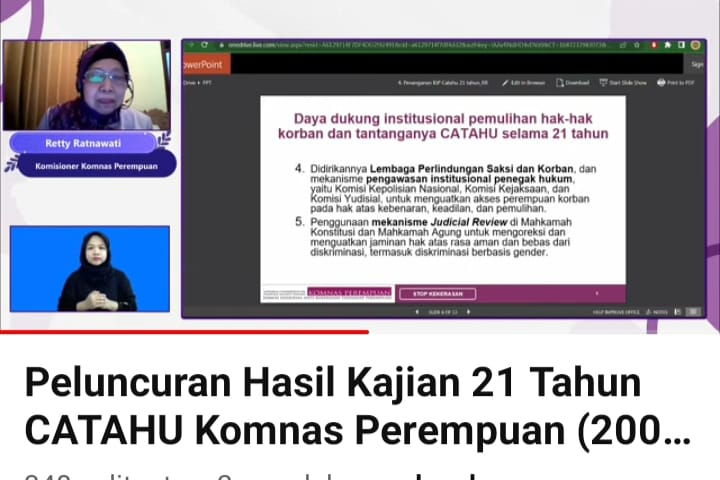

Ada 11 (sebelas) isu khusus dalam kajian 21 Tahun Catahu yakni : Femisida, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Kekerasan berbasis gender terhadap Dunia Pendidikan, Kekerasan di Institusi Keagamaan, KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas, KBG terhadap Perempuan Kelompok Non Biner Minoritas Seksual, Perempuan Pembela HAM (PPHAM), Diskriminasi dan KBG terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada, Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Tahanan, Perempuan Pekerja Rumah Tangga dan Perempuan dengan HIV-AIDS

Perda Diskriminatif juga turut menyumbang adanya kekerasan terhadap Perempuan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Perda Diskriminatif mulai tercatat di Catahu 2004 terkait implementasi Qonun. Ada 32 dari 46 perempuan kasus qonun menjadi terdakwa dan terhukum. 21 tahun Catahu mencatat perda diskriminatif terhadap perempuan sebanyak 42,dan KBG dalam kebebasan beragama 12 kasus.

Lalu bagaimana dengan KBG terhadap perempuan dan pelanggaran HAM berlapis dalam konflik SDA?

-2004 Catahu 2004 meletakkan KBG terhadap perempuan dan pelanggaran HAM berlapis salam konflik Sumber Daya Alam (SDA)sebagai isu pemiskinan perempuan bersama isu-isu perempuan pekerja. Dalam konflik SDA perempuan mengalami (1)

KBG oleh baik satgas perusahaan maupun aparat. (2) menambah kerentanan perempuan pada KDRT akibat pemiskinan. (3) pelanggaran HAM berlapis, hak atas lingkungan hidup yang sehat,serta hak atas sosial hak atas ruang yang aman,hak atas air bersih, hak-hak atas pekerjaan dan ekonomi, hak atas budaya akibat lenyapnya sumber-sumber alam sebagai tumpuan obat herbal,kerajinan tangan dan bahan-bahan ritual, serta hak atas sosial politik dalam hal ini pengambilan keputusan dalam penanganan konflik SDA.

-21 Tahun Catahu mencatat,konflik SDA, (a) berlangsung dalam jangka panjang bahkan beberapa lebih dari satu hingga dua dasawarsa (Konflik TPL, PT. Dairi Prima Mineral, Kendeng, Lapindo dll). (b) umumnya tanpa penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan komunitas korban dan terdampak. (c) pemerintah membuat kriteria serta RUU Masyarakat Adat belum disahkan dan perundang-undangan terkait belum selaras. Konflik SDA juga tercatat sebagai kasus tertinggi kedua (115 kasus) di ranah negara, setelah penggusuran (975 kasus), pengambilan lahan tercatat 6 kasus.

-Berbagai konflik SDA di Indonesia berakibat rusaknya sumber-sumber kehidupan, merentankan perempuan, kriminalisasi dan persekusi terhadap PPHAM. Menurut pasal 7 Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan (crime againts humanity) yang termasuk dalam kategorisasi pelanggaran HAM Berat (Catahu 2016, 42-44).

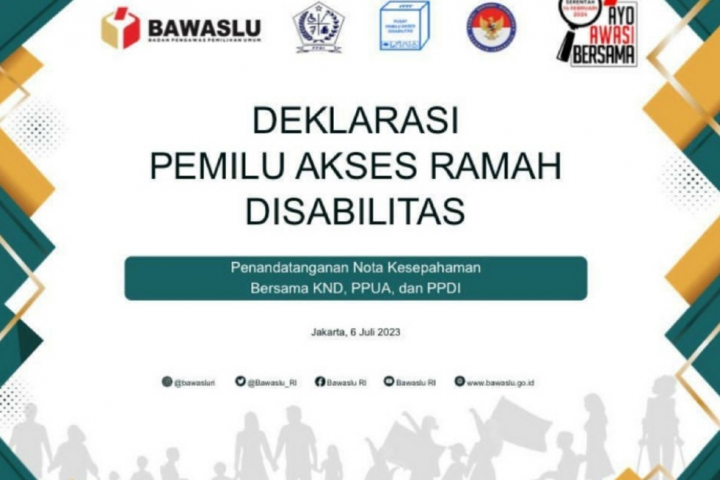

Retty Ratnawati, Komisioner Komnas Perempuan, memaparkan tentang Daya Dukung Institusional Pemulihan Hak-Hak Korban dan Tantangannya Catahu Selama 21 Tahun.

1.) Pertumbuhan lembaga pengada layanan yang dikelola oleh pemerintah. Berangkat dari amanat UU PKDRT, Kemen PPPA mengembangkan pusat layanan terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi, kota/kabupaten. Hingga tahun 2021, P2TP2A telah terbentuk di semua provinsi dan hampir di kota/kabupaten di Indonesia. Pada perkembangannya dan terutama merespon UU TPKS, P2TPKS dikuatkan dengan menjadi Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

2. Perkembangan Ruang Layanan Khusus di Kepolisian menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat markas besar, kepolisian daerah provinsi dan sampai ke kepolisian resort (yang diprakarsai oleh DERAP WARNASARI). Struktur unit PPA yang menyebabkan keterbatasan SDM dan sarana /prasarana untuk dapat menjalankan mandatnya secara optimal menjadi salah satu faktor pendorong penguatan kelembagaan UPPA yang masih terus diupayakan hingga saat ini.

3. Penguatan Peran Rumah Sakit dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks layanan terpadu menghadirkan pusat krisis terpadu (PKT) sejak 2001, penguatan peran puskesmas dan layanan konseling, serta program-program terkait kesehatan masyarakat.

4. Peningkatan peran lembaga lenagda layanan yang dikelola mandiri oleh masyarakat, dalam bentuk lembaga swadaya maupun pendamping berbasis 197 komunitas. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan Forum Pengada Layanan yang menjadi wadah untuk lembaga-lembaga tersebut bertukar informasi dam berbagi sumber daya.

5. Didirikannya LPSK dan mekanisme pengawasan institusional penegak hukum, yaitu Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial untuk menguatkan akses perempuan korban pada hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

6. Penggunaan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengoreksi dan menguatkan jaminan hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender.

7. Tantangan kronis selama 21 tahun penanganan kasus meski dengan pertumbuhan lembaga layanan adalah dukungan bagi SDM yang berketerampilan dan berkelanjutan, serta sarana dan prasarana untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban. Ketersediaan anggaran menjadi isu lintas institusi, selain masalah koordinasi lintas sektor.

8. Tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan kasus adalah kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM), termasuk pendamping perempuan korban kekerasan. Selain menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat umum, PPHAM juga menghadapi kekerasan yang khas karena ia perempuan, terutama dalam bentuk pelecehan seksual dan serangan seksual lainnya (dicatat sejak tahun 2007-sekarang).

Unsur praktik penanganan kasus di lembaga-lembaga layanan, ada beberapa temuan kunci yaitu :

1.) bentuk penyelesaian KBG yang dilakukan oleh Lembaga Layanan adalah penyelesaian non hukum dan penyelesaian hukum. 2.)perangkat hukum perundang-undangan yang digunakan dalam proses litigasi yang digunakan dalam proses penyelesaian KBG.

3.) jenis rujukan yang dibutuhkan korban. Dalam proses penanganan KBG kebutuhan korban tidak hanya dalam bentuk penyelesaian secara hukum dan non hukum, kemudian tidak semua lembaga mempunyai sistem layanan yang lengkap dan memenuhi kebutuhan korban/pelapor. Karena itu banyak lembaga yang merujuk kasusnya ke lembaga layanan lain. Jenis rujukan yang diberikan akan sangat terkait dengan permintaan dan kebutuhan korban.

4.) Perkembangan penyikapan Komnas Perempuan atas Kasus-Kasus yang Dilaporkan Langsung ke Komnas Perempuan. Catahu 2012-2016 mulai terdokumentasi penyikapan yang dilakukan Komnas Perempuan dalam bentuk surat rekomendasi. Catahu 2017 mendokumentasikan penyikapan lain yakni surat pemantauan dan saksi ahli. Pada tahun berikutnya mulai dikembangkan rujukam kasus dalam bentuk surat resmi serta amicus curiae ke dalam bentuk penyikapan Komnas Perempuan. Catahu 2020-2021 bentuk penyikapan Komnas Perempuan semakin bertambah yaitu pemberian surat keterangan melapor kepada korban/kuasanya jika diminta, surat klarifikasi yaitu surat yang ditujukan untuk meminta informasi perkembangan kasus atau klarifikasi atas pengaduan korban. Ditambah pula informasi terkait dengan respon terhadap pengaduan yang disampaikan melalui email.

Surat Rujukan adalah bentuk penyikapan terbanyak yang dikeluarkan Komnas Perempuan sejak tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak dan korban saat melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan yang seringkali terjadi adalah tanpa pendampingan siapa pun. Padahal Komnas Perempuan tidak memiliki mandat mendampingi satu persatu kasus. Bentuk penyikapan kedua paling banyak adalah respon pertanyaan melalui email dan diikuti dengan surat pemantauan yang berisikan tanggapan umum atas kasus yang diajukan atau koordinasi lintas sektor. (Ast)

Add a comment

Catatan 21 Tahun Catahu Komnas Perempuan (3)

- Super User

- Suara Keadilan

- Dilihat: 383

Dalam Catahu 2004-2009 ada pembahasan isu buruh migran dan ada 3 pula isu di tahun 2002-2011 tentang buruh migran ini. Ada pula isu penyekapan kekerasan di sarana transportasi umum yang sangat perlu untuk diadvokasi dan afirmasi. Juga terkait isu kekerasan di tempat umum dan di tempat fasilitas kesehatan . Selain itu adalah kekerasan ranah negara.

Add a commentCatatan 21 Tahun Catahu Komnas Perempuan (3)

- Super User

- Suara Keadilan

- Dilihat: 821

Dalam Catahu 2004-2009 ada pembahasan isu buruh migran dan ada 3 pula isu di tahun . 2002-2011 tentang buruh migran ini. Ada pula isu penyekapan kekerasan di sarana transportasi umum yang sangat perlu untuk diadvokasi dan afirmasi. Juga terkait isu kekerasan di tempat umum dan di tempat fasilitas kesehatan . Selain itu adalah kekerasan ranah negara.

Luviana, moderator diskusi yang disiarkan langsung oleh YouTube Komnas Perempuan mengatakan bahwa Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) memunculkan terminologi baru yang dulu orang mempertanyakan, ini kekerasan bukan ya? Kekerasan dalam pacaran itu masuk kategori kekerasan apa tidak? Lalu tentang Femisida itu peristiwa kriminal atau tidak ya. Atau ini disebut KDRT sebab itu terminologi baru. Dari 21 Catahu ini ragamnya bertambah atau berkurang? Berbagai pertanyaan tadi jika boleh dijawab kalau itu bertambah artinya kesadaran orang untuk melaporkan meningkat. Lalu ada pertanyaan jika pencatatan bertambah maka trennya seperti apa?

Siti Aminah Tardi menjawab bahwa pemahamam tentang isu kekerasan dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan, perkembangan pengalaman, juga kemajuan teknologi informasi yang berpengaruh kepada pola-pola kekerasan terhadap perempuan.

Termasuk perkembangan pengetahuan, mengapa Komnas Perempuan mengangkat isu femisida karena itu menjadi perhatian di dunia internasional. Mengapa Komnaw Perempuan sejak 2017 mencatat kekerasan berbasis cyber ini menjadi hal utama. Waktu itu mungkin sudah ada. Tapi Komnas belum mengenali sebagai kekerasan cyber atau KBGO. Baru ketika misal komite Cedaw dan pelapor khusus, ini dikenali sebagai ini. Mereka lalu bertanya "ini terjadi tidak ya,oh, di Indonesia ternyata terjadi."

Siti Aminah Tardi menambahkan bahwa karena sarana dan informasi terbuka kalau dari angka naik turun tergantung kondisi dan ada tren naik. Kekerasan tidak hanya bisa dilihat secara bentuk karena 1 orang korban bisa mengalami empat bentuk atau satu bentuk. KBG berkelindan dan akan lebih buruk jika perempuan itu adalah seorang disabilitas, perempuan dengan HIV, perempuan di tempat tahanan. Perempuan dengan ODGJ atau perempuan miskin maka kualitas kekerasan akan semakin buruk. Itu berelasi dengan identitas- identitas yang lain.

Di Catahu ini dampaknya sebenarnya belum terpotret secara kualitatif walaupun di forum yang mengedepankan dialog dan kerja sama di PBB (UPR) akan tahu dampak sebagai korban seperti apa. Tetapi pembahasan khususnya di 2022 dan 2023 bahwa kekerasan terhadap perempuan itu berdampak perempuan terlanggar haknya. Kekeraaan bentuknya beragam dan itu akan bertambah.

Kekerasan Seksual yang Membutuhkan Perhatian Khusus

Rainy Hutabarat, salah seorang komisioner Komnas Perempuan dalam paparannya mengatakan bahwa ada beberapa kekerasan yang membutuhkan perhatian khusus. Apa saja itu?

Dengan melihat KBG dalam Catahu, bisa dilihat bagaimana peningkatannya. Pada awalnya ada data kualitatif dan kuantitatif lalu dipisah kemudian muncullah. Lalu di Catahu 2023 baru tertuang kekerasan berbasis gender yang butuh perlindungan khusus. Ada teknisnya sebab di dalam Catahu tidak secara eksplisit dikatakan mengapa memerlukan perlakuan khusus.

Menurut Rainy, Catahu merupakan konsep berkembang. Dari berupa jurnal di awal terbitan tahun 2001 dengan jumlah halaman terbatas, meningkat menjadi 180-an halaman pada 2023. Ini seiring meningkatnya kompleksitas isi Catahu, kenaikan angka dan ragam KBG di berbagai ranah."Kebutuhan paparan berupa grafik/tabel maupun analisa", data terpilah menurut bentuk KBG maupun ranah "pemetaan hubungan korban-pelaku."

Pemisahan analisa kuantitatif dan kebutuhan pemetaan dan analisa berbagai hambatan dalam penanganan KBG terhadap perempuan, pemisahan analisa kuantitatif dan kualitatif, tantangan-tantangan perundang-undangan dan kebijakan, sorotan terhadap kondisi pengada layanan, sorotan terhadap KBG tertentu, dan seterusnya.

KBG terhadap perempuan yang mendapat sorotan atau perhatian khusus merupakan bagian dari pertumbuhan Catahu. Baru pasca Catahu 2023, KBG terhadap perempuan yang mendapatkan perhatian khusus dibahas secara terpilah.

Untuk mendapatkan data KBG perhatian khusus secara teknis perlu disimak antara lain.

Mengapa KBG terhadap perempuan memerlukan perhatian khusus? Sebab : 1. Korban mengalami diskriminasi dan kekerasan serta kerentanan berlapis, 2. Belum memiliki perlindungan sistemik atau perhatian dari negara, 3. Tren kasus merupakan fenomena gunung es, berpotensial masif bila diabaikan, 4. Isu KBG perlu didorong menjadi perhatian khusus pengambil kebijakan lokal, nasional maupun PBB (Yuniati Chuzaifah)

Rainy Hutabarat juga mengutip Mariana Amiruddin :

"Bila ada angka laporan yang melonjak, atau kasus yang tiba-tiba muncul, dan tema-tema khusus yang jarang ditengok atau tema-tema KBG yang terjadi secara nasional seperti isu sumber daya alam." (Ast)

Add a comment

Catatan 21 Tahun Catahu Komnas Perempuan (2)

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 901

Siti Aminah Tardi, komisioner di Komnas Perempuan mengatakan bahwa di Komnas Perempuan, bentuk/ragam kekerasan berbasis gender dibagi ada 4 : Fisik, mental, seksual dan ekonomi. Sedangkan ranahnya meliputi ranah personal, publik dan negara.

Siti Aminah Tardi masuk di tim 21 tahun Catahu menambahkan bahwa ini merupakaan kekayaan luar biasa untuk isu perempuan dan jadi modalitas siapa saja yang bekerja untuk isu perempuan. Ranah rumah tangga atau personal selama 21 tahun terdokumentasikan dan didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dan pelaku memiliki relasi kekeluargaan, perkawinan, intim, atau pekerjaan dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap istri, kekerasan mantan suami, pacaran, mantan pacar, anak perempuan dan pada Pekerja Rumah Tangga (PRT). Menunjukkan tren naik : Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dan kekerasan mantan pacar berelasi cyber. Berbagai upaya hukum dilakukan sehingga perempuan bisa bangkit terkait harta gono-gini, pengasuhan anak, pemalsuan dokumen dll.

Dalam 21 Tahun Catahu, bagi Siti Aminah Tardi, ketika membacanya seperti membaca sejarah gerakan perempuan. Untuk isu kekerasan di dalam rumah tangga, Catahu dimulai tahun 2001 dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lahir 2004. Pada waktu itu analisanya menyatakan kekerasan di lingkungan bukan ranah kerjanya. Lalu Komnas bersama masyarakat sipil mendorong UU KDRT. Gerakan perempuan mendorong UU PKDRT. Dulu namanya RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga lalu disahkan sebagai UU PKDRT. Undang-undang dinilai sebagai momen bersejarah. KDRT adalah kejahatan lalu negara mengatasinya dengan upaya pencegahan dan perlindungan.

Kekerasan yang terjadi setelah diundangkan UU PKDRT, yakni kekerasan terhadap istri selalu menempati tertinggi lebih dari 70℅ lalu disusul Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). Ketika bicara KDRT maka akan mengalami penyempitan makna bahwa di dalam KDRT ada suami, padahal ada PRT dan orang orang yang hidup dalam lingkup di rumah tangga tersebut.

Di Komnas Perempuan sendiri perkembangan isu di ranah personal seperti KDRT ini berkembang ke isu femisida. Komnas Perempuan menemukan bahwa KDRT salah satunya menyebabkan kematian baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Komnas Perempuan menggalinya sebagai femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena puncak ketidakadilan gender yang dialami. Ini diperburuk dengan teknologi dan informasi. Kekerasan terhadap mantan istri juga kekerasan berbasis gender online.

Kendala utama dari pencatatan 22 tahun Catahu ini adalah di :1. kategorisasi kekerasan di perempuan. Misalnya Komnas Perempuan menggunakan berdasar deklarasi kekerasan terhadap perempuan PBB. Kalau lembaga penegak hukum menggunakan UU PKDRT dan pengadilan agama. 2. Belum meratanya pemahaman pentingnya adanya dasar data nasional. 3. Di ranah personal misal isu kekerasan terhadap anak perempuan, inces kekerasan seksual anak, perkawinan anak, dispensasi nikah. Untuk kekerasan di ranah publik awalnya yakni sebelum di tahun 2020 digunakanlah kekerasan di ramah komunitas/kelompok. Lalu Komunitaa perempuan di periode ini menilai penggunaan kata komunitas membingungkan karena bisa saja orang beranggapan itu misalnya terjadi komunitas difabilitas

Pemahaman yang disebut adalah perempuan sebagai anggota keperempuanannya. Lalu Komnas menggunakan istilah kekerasan di ranah publik. Yakni kekerasan yang terjadi di ranah publik yang merujuk suatu tempat., yakni yang tidak memiliki relasi suami,ayah atau pacar.

Komnas Perempuan mencoba ajeg-kan (konsisten). Dalam Catahu 2022 mereka lalu menstrukturkan merujuk ke tempat yakni ruang publik : kekerasan yang terjadi di tempat kerja, pendidikan, fasilitas umum dan media. Peng-cluster-an kasus buruh migran di UU TPPO meliputi di luar dan dalam negeri.

Kekerasan pekerja rumah tangga dikategorikan kekerasan di ranah kerja/publik. Kekerasan di wilayah tempat tinggal. Catahu tidak menuliskanya secara merata. Tidak setiap tahun Catahu menuliskan kekerasan di tempat kerja.(Ast)

Add a comment