Musyawarah Nasional Perempuan dan DRPPA sebagai Gerakan Akar Rumput

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1185

Musyawarah Nasional Perempuan pertama kali diinisasi di tahun 2023 ini dan masih banyak tantangan yang memerlukan langkah stategis dengan mengangkat kebergaman kondisi berperspektir GEDSI yakni perempuan miskin, perempuan disabilitas, perempuan kepala keluarga, perempuan berhadapan dengan hukum dan perempuan pekerja tanpa upah dan perempuan dengan berbagai lainnya.

Sedangkan tujuan musyawarah nasional perempuan menurut ketua panitia Budi Mardaya, adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas perempuan dengan berbagai kondisi yang dimulai dari desa, memastikan bahwa suara perempuan diakomodasi, mengintegrasikan program integratif yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA di akar rumput yakni Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) yang menjangkau 34 provinsi dan 68 kabupaten/ kota.

Dalam musawarah nasional yang diikuti secara hybrid oleh 3000 peserta di 136 kab kota selama dua hari, melibatkan lima kementerian dan Bappenas serta delapan organisasi masyarakat sipil dan organisasi difabel serta kemitraan yakni : KAPAL Perempuan, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, SIGAB, Migrant Care, Kemitraan dan PKBI.

Hasil dari musyawarah nasional ini adalah perempuan terlibat aktif dalam pembangunan dan rujukan hasil musyarawarah sebagai masukan penyusunan dokumen RPJMN dan perencanaan pembangunan sektor lain serta penyusunan analisis berbasis GEDSI.

Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPPA,menyatakan bahwa partisipasi dan suara perempuan benar-benar bermakna harus dipastikan. Tahun 2023 adalah tahun perencanaan separuh jalan pelaksanaan SDG's, juga RPJMN dalam waktu bersamaan. Momentum ini sangat penting untuk memastikan suara dan partisipasi perempuan yang tercermin baik dalam proses maupun perencanaannya.

Juga sebagai pengakuan negara bahwa tidak boleh adanya diskriminasi dan negara melindungi dari segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran yang tertuang di UU 45.

Bintang juga mengatakan bahwa Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarutamana Gender, ada pengarusutamaan pembangunan dan terumuskan dalam RPJMD dan RPJM Nasional. Lalu bagaimana kita dapat menyusun pembangunan yang mewujudkan kemerataan perempuan, anak dan perempuan difabel?

Bagi pemda, acuannya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hal ini wajib dilakukan oleh pemda. Prinsip kesetaraan gender tercanrum di SDG's dan harus dipastikan No One Life Behind semua harus ikut serta. Perencanaan pembangunan yang repsonsif gender harus dilakunan dari desa sampai di tingkatan atasnya.

Perempuan 49,5% mengisi setengah dari populasi Indonesia dan anak 1/3 Indonesia. Perempuan dan anak adalah sumber daya. Namun hingga saat ini ketika pelaksanaan pembangunan akan selesai masih banyak persoalan di berbagai sektor dan bidang pembangunan.

Ketimpangan gender masih menjadi persoalan yang mendasari ketertinggalan perempuan dan anak. Juga kuatnya norma-norma budaya patriarki yang realitanya berdasar data dan indeks.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia memperlihatkan tren peningkatan tapi kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin hari semakin baik namun jika dibedah berdasar jenis kelamin justru perempuan tertinggal terutama perempuan rentan dan marjinal.

IPM hanya bergerak maju di bawah satu digit. Kedudukan Indonesia di Asean nyaris pada posisi terendah yaitu 9 dari 10 negara. Demikian juga di antara negara G20, Indonesia menduduki rangking 16 dari 20 negara juga rangking MIKTA, 4 dari 5 negara. Padahal dalam forum-forum tersebut Indonesia selalu memimpin sebagai ketua. Demikian juga ketika melihat indeks pemberdayaan gender memperlihatkan postur perkembangan jauh lebih baik dengan adanya lonjakan angka 2019 ketika prosentase keterwakilan perempuan meningkat.

Namun dari variabel pendapatan perempuan sesungguhnya masih lebih rendah dari laki laki. Selain tiga indeks yang dipaparkan oleh menteri. Di tingkat global terdapat dua indeks lagi, yang juga selalu diukur dan diperbandingkan setiap negara adalah indeks ketimpangan gender dan global gender gap indeks. Dari angka-angka indeks ketimpangan gender dan global gender gap tampak rendah.

Rencana Aksi Nasional (RAN) di kementerian dan lembaga masih menjadi PR, tentu butuh dukungan Pemda dan pemkot serta pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat urgen.

Pada perlindungan anak, untuk menghitung perlindungan sosial pada anak secara komprehensif, sejak tahun 2018 Kemen PPA bersama BPS membagi 3 indeks yaitu indeks perlindungan anak yang terbagi ke dalam indeks pemenuhan hak anak dan indeks perlindungan khusus. Keselurahan itu semua yang dimanatkan 5 cluster dan sub konvensi hak anak.

Sekalipun pembangunan responsif gender telah diupayakan dalam berbagai cara dan strategi serta berbagai sektor bahwa postur angkatan kerja Indonesia masih timpang, hanya separuh perempuan bekerja secara formal sebab perempuan terus-menerus dihadapkan dengan pilihan terus bekerja atau mengurus anak.

Tingginya pernikahan anak membuat perempuan harus memaksimalkan peran ekonominya. Juga terkait terus turunnya angka partisipasi sekolah, saat pandemi teres turun angka partisipasinya dan menjadi salah satu faktor yang menghambat peran sosial ekonomi. Dari hal ini dapat dilihat sumbangan perempuan dan rendahnya pendapatan per kapita yang perlu diapresiasi, demikian dikatakan Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam kepemimpinan perempuan, menurut Gusti Ayu Bintang, semakin banyak provinsi di atas rata-rata. Angka harapan hidup perempuan Indonesia cukup tinggi dan cukup tinggi di masa COVID-19.

Berlangsungnya dampak perubahan iklim masyarakat pesisir yang menjadikan hilangnya sumber daya alam di hadapan mereka. Belum lagi bahwa perempuan masih berada dalam siklus kekerasan .

Data dari SIMFONI dan SAPA memperlihatkan tren peningkatan. Angka peningkatan bisa dilihat sebagai tren semangat masyarakat untuk mengakhiri kekerasan.

Survey yang dilakukan oleh Kemen PPPA , yang terjadi pada perempuan dan anak kalau dilihat angka nominal maka jumlahnya memprihatinkan sebab prosentase kekerasan seksual melebihi prosentase kejahatan lain. Perempuan dan anak mengalami terus- menerus kekerasan sehingga menghambat mereka maju.

Kementerian PPA mendapat 5 prioritas dari Pesiden maka harus dikerjakan bersama baik lokal sampai nasional antara lain : 1. Upaya kesetaraan gender, 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. 3. Langkah mengakhiri kekerasan

Betapa luas dan kompleks masalah tersebut sehingga Kemen PPPA bisa pastikan bahwa kemajuan perempuan dan anak berdampak nyata pada indikator manusia indonesia.

Menteri akui bahwa meski pembangunan sudah luas namun belum berhasil menjawab ketimpangan. Ketimpangan gender terjadi pada akses partisipasi dan kontrol program pembangunan sehingga perempuan tidak dapat merasakan manfaat pembangunan. Serta terdapatnya layanan perlindungan yang belum menyeluruh ada di pelosok-pelosok.

Untuk itu kualitas perencanaan pembangunan harus lebih ditingkatkan dan diperkuat kualitas partisipasi masyarakatnya dalam perencanaan. Dan harus betul-betul dipastikan terjadi. (ast)

FGD Partisipasi Publik Terkait RUU Kesehatan

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1215

Pada akhir Maret 2023, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kolegium Juris Institute dan Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan FGD partisipasi publik terkait RUU Kesehatan.

Narasumber Dr. Hasrul Buanamona, pakar hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta di hadapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan empat poin gagasan yaitu : 1. Integrasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan, 2. RUU Kesehatan harus mempermudah pengangkatan tenaga profesi medis dan tenaga profesi kesehatan untuk ASN dan PPK untuk menjawab kurangnya tenaga medis di wilayah terpencil (3 T), 3. Mengatur norma terkait Kedudukan Rekam Medis sebagai alat ke dalam RUU Kesehatan, 4. RUU Kesehatan harusnya membuat peradilan profesi medis yang keududukannya di bawah Mahkamah Agung demi terwujudya acces for justice.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam proses pembentukan hukum terdapat empat aspek penting : yaitu : 1. aspek regulasi, 2. Aspek Sumber Daya Manusia, 3. Aspek Kelembagaan dan infrastruktur, 4. Aspek Budaya.

Hasrul menyatakan bahwa wajah politik hukum kesehatan di Indonesia penuh dengan konflik pembentukan norma, tumpang tindih aturan, sampai berebut kewenangan. Hal ini disebabkan politik hukum peraturan perundang-undangan dalam pelayanan kesehatan tidak saling terintegrasi. Contoh kecil ada pada : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), dalam konsiderannya tidak memuat sama sekali UU Nomor 36 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sehingga menjadikan mundur karena menjadikan industri perumahsakitan.

Ini juga terjadi di UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS). Konsiderannya sama sekali tidak memuat UU Kesehatan sehingga jelas menampakkan internal pemerintah belum memiliki kesatuan paradigma pelayanan kesehatan yang baik sebagai hak konstitusional masyarakat. Harusnya keempat UU itu terintegrasi. Sebagai payung hukum UU BPJS, UU Praktik Kedokteran, UU Kebidanan, UU Keperawatan, UU BPJS, UU Kesehatan.

Pelayanan sebagai Hak Ekosob HAM, sebagai politik hukum tidak bisa melepaskan intervensi kebijakan hukum pemerintah sebaliknya pemerintah tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya pada masyarakat. Beberapa poin yang bisa dicatat kembali adalah : 1. Kehadiran RUU ini untuk menghitung lagi berapa biaya pendidikan kedokteran yang saat ini masih sangat mahal., 2. Memberi subsidi atas pembiayaan pendidikan. Tersebut, 3. Bencana COVID-19 , pemerintah harus mengangkat tenaga kesehatan (nakes) honorer untuk jadi ASN untuk menjamin kepastian hidup. Sebab para nakes menerima beban kerja yang luar biasa dari para nakes yang berstatus ASN., 4. Esensi hukum dalam rekam medis agar tak bertentangan dengan UU Perundungan Data Pribadi, 5. RUU ini mengatur pembentukan peradilan profesi medis/ kesehatan di bawah Mahkamah Agung (MA). (ast)

Add a comment

Gerakan Perempuan Lintas Iman, Keadilan Gender, dan Toleransi Berkeyakinan di Indonesia

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1390

Wiwin Siti Aminah Rohmah, Co Founder Srikandi Lintas Iman dan Direktur Direktorat GESI UNU/Gender Equality and Social Inclusion Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dalam siaran IG Live @letsstalk_sexualities yang dipandu oleh Renvi Liasari menyatakan bahwa Indonesia memiliki deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Kepercayaan PBB tahun 1981 Pasal 1 menyatakan,”Setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama/kepercayaan, dan memanisfestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengalaman, maupun pengajarannya.”

Tetapi hingga kini masih terus-menerus banyak kasus intoleransi beragama dan berkeyakinan. Ini yang kemudian menurut Wiwin menjadi keprihatinan bersama,

Wiwin tertarik dengan gerakan perempuan dan isu keberagaman dan itoleransi yang menurutnya bukan sesuatu hal baru, ketika masuk universitas ditahun 1995. Ketika itu mulai ada pengkaderan dan ia dikenalkan isu gender. Menurutnya itu menarik karena erat hubungannya hak perempuan.

Ia kemudian menggeluti isu lintas iman di tahun 1997 menjelang terjadinya reformasi. “Kita punya potensi cukup besar terjadinya konflik jadi kalau tidak diantisipasi akan berpotensi muncul kembali,”ujarnya. Sama keyakinannya bahwa masyarakat punya peran atau kontribusi bagi terwujudnya toleransi di Indonesia.

Terkait sebanyak apa atau kuantitasnya, para aktivis yang fokus ke isu intoleransi lintas iman dan agama menurut pengamatan Wiwin sejauh ini belum banyak, baik personal atau organisasi. Wiwin juga bertanya kepada teman pun terkait dan peneliti melihat isu toleransi dan lintas agama bukan sebagai prioritas.

Ada prioritas lain yang dipandang mendesak dibanding isu ini. Padahal tantangan di Indonesia cukup besar terkait isu toleransi sebab budaya patriarki belum memberi ruang cukup besar. Isu ini masuk di crosscutting isu dan irisannya cukup besar dan kalau terjadi kasus intoleransi, korbannya adalah perempuan dan anak-anak, juga terkait kasus terorisme.

Contohnya kasus Ambon dan Poso yang paling menderita perempuan dan anak. Perempuan di dalam konflik maupun tidak di konflik selalu sebagai pioner.

Di Ambon banyak penelitian menemukan mama di Ambon justru membuat ruang netral, komunitas Kristen dan muslim berjumpa di pasar. Perempuan, bagaimana bisa survive terkait kehidupan itu sendiri, mereka harus menembus batas-batas.

Namun begitu masih banyak yang belum melihat bahwa perempuan sebagai agen perdamaian.

Berdasarkan riset Wahid Foundation masih banyak terjadi kasus intoleransi di masyarakat terkait Suku, Agama dan Ras (SARA).

Juga sumber dari Kementerian Agama menyatakan bahwa indeks toleransi beragama belum seperti yang diharapkan sebab tidak semua daerah memiliki meindeks yang diharapkan. Nusa Tenggara Timur (NTT) indeks tertinggi.

Situasi-situasi di NTT atau Kupang belum tentu terjadi di semua daerah.Ini menjadi persoalan serius baik dibanding jumlah daerah terkait otonomi daerah. Jadi sebaiknya isu ini diinisiasi di tingkat lokal dan tidak menunggu pusat sehingga daerah bisa menjadi basis. Serta bagaimana mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang mendukung toleransi.

Lalu faktor lain apakah yang membuat kasus intoleransi tetap terjadi? Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa digali mengapa kasus itu masih terjadi sampai saat ini di antaranya pemahaman yang masih belum terbuka sebab orang tidak akan melakukan intoleransi kalau dia memiliki cara pandang inklusif.

Kedua adalah Law Enforcement praktik penegakan hukum atau sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan dan menghukum sangatlah penting. Kalau ada kasus diselesaikan dengan baik, maka tidak akan terulang. Kalau sampai pengadilan mengambang, maka berpotensi peristiwa kembali berulang.

Ketiga, penting terkait tokoh agama harus menjadi tokoh yang benar-benar teladan misalnya kyai dalam konteks Islam.

Keempat berkaitan faktor regulasi. Di Indonesia satu sisi mendukung di satu sisi kurang mendukung misalnya terkait rumah ibadah. Kasus tertinggi saat ini adalah pelarangan atau persulitan pendirian rumah ibadah misalnya soal keharusan ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kenyataan ada dukungan sekian puluh orang misalnya harusnya itu sudah menjadi prasyarat. Konteks Indonesia terkait lokalitas ada perbedaan jumlah penduduk dan aturan itu belum tentu diaplikasikan di Indonesia. Faktor ini dari dulu sampai sekarang ada yang sama ada yang berbeda.

Sekarang ini ada gejala over relijiusitas/ beragama secara berlebihan sehingga sedikit-sedikit dikaitkan dengan syariah.

Ada kasus terkait keadilan gender dan intoleransi beragama dan bagaimana hal tersebut ada keterkaitannya. Misalnya kasus Medan yang mempersoalkan azan, perempuan budhis yang dia sebenarnya tidak protes dalam pengertian keras, namun karena isu ini sensitif kemudian berkembang.

Dalam konteks kasus ini perempuan mendapat beban ganda yakni dia sebagai perempuan dan dia dibully. Perlu diakui bahwa kasus intoleransi tidak melulu dilakukan laki-laki. (ast)

Add a comment

Zakat untuk Keadilan Gender

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1135

Pada sebuah kesempatan IG Live @letsstalk_sexualities mengundang narasumber Yulianti Mutmainah, Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Yulianti adalah Penulis Buku "Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Ia juga mengembangkan Teologi Al-Ma'un yakni pemikiran berkenaan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang didasarkan kepada QS.al-ma’un. Al-ma’un memberi cakupan pada layanan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Bersama Host Diah Irawati, siaran IG live tersebut ingin mendalami persoalan zakat dalam keadilan gender, termasuk praktik zakat yang konvensional dan mainstream itu. Dan apakah ada potensi atau kemungkinan program lainnya? Serta mendalami perbedaan zakat dan sumbangan.

Zakat adalah harta yang wajib kita keluarkan kalau sudah nasab yakni Emas 86 gr. Ada dua jenis zakat yakni zakat fitrah dan mal. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan ramadhan dan tidak ada batasan usia yakni sebesar 2,5 kg beras, bisa gandum atau kurma.

Zakat mal butuh waktu satu tahun dan yang wajib berzakat datang dari berbagai profesi seperti dokter, dosen, atau orang yang punya giro atau emas. Lalu bagaimana dengan rumah tinggal dan kendaraan? tidak wajib dizakati. Yang wajib adalah rumah kontrakan, sawah, dan emas. Zakat adalah jumlah dari harta kumulatif yang kita punya lalu dihitung semua dan diambil 2,5%

Yulianti yang berlatar belakang aktivis isu kekerasan pada perempuan dan anak memiliki perspektif tentang zakat yakni membersihkan jiwa karena mungkin waktu mengumpulkan bercampur dengan yang subhat atau yang tidak bersih.

Menurut Host Diah Irawati, di dalam Islam, zakat adalah sumberdaya lalu bagaimana kita menkontektulisasi dalam program pemberian kepada korban?Sebab sering ada dilema zakat atau pajak? Di samping itu ada kebijakan bukti bayar zakat bisa mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

Yulianti menjawab bahwa posisi antara penerima zakat dan pembayar zakat sama. Berzakat bagian dari konsep ibadah. Ada ruang kosong ketika kita bayar zakat. Potensi zakat berdasar baznas di Indonesia lebih dari 300 T. Ada ruang kosong untuk memaknai tentang riqab yakni orang yang berusaha membebaskan diri dari perbudakan. Hal ini yang membuat Yulianti memaknai orang sebagai korban kekerasan adalah riqab.

Ada pula tafsir orang-orang yang terkena bencana, orang-orang yang mengungsi atau homeless itu masuk sebagai penerima zakat misalnya 'orang gerobak' yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Termasuk orang yang membebaskan diri dari perang misalnya orang Palestina.

Delapan golongan penerima zakat itu tidak harus pakem. Termasuk orang yang bekerja di kapal, perkebunan yang kehidupannya tidak manusiawi. Termasuk fakir dan miskin yang umumnya menjadi korban lalu miskin sehingga keluar sekolah dan tidak mendapat akses. Mereka berhak dapat zakat.

Zakat untuk korban sangat berkaitan dengan kehidupan saat ini di mana bisa dibuktikan atau mungkin segelintir saja lembaga yang zakat yang memberikan. Lalu timbul pertanyaan apakah ini patriarki? Mungkin saja.

Terkait keadilan dan gender, kalau ada pilihan lembaga Amil Zakat apakah mereka membantu non muslim? Yulianti menjawa Iya, pernah ada pengalaman saat bencana alam misalnya Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) membantu para korban dengan tidak mempertanyakan agamanya apa.

Namun dari delapan golongan tersebut yang kurang besar perhatiannya adalah korban kekerasan. Korban kekerasan yang paling banyak adalah memiliki stigma atau ada anggapan sebagai orang yang kotor, najis bahkan itu juga dikatakan oleh pejabat negara dan tokoh agama. Bahwa yang bersih dan kotor tidak dapat bersatu. Mereka menganggap zakat sesuatu yang bersih.

Buku Yulianti mengubah paradigma itu. Mereka yang dalam keadaan lemah, bertahan. Orang lemah dan korban dianggap lebih lemah. Kita bisa berempati kepada homelless dan fakir miskin.

Buku Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mencoba mengubah itu, bahwa mereka menjadi korban karena lingkungan dan perspektif, bukan kesalahan korban.

Buku zakat ini juga berkontribusi dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menyebutkan di satu pasal bahwa dana untuk korban bisa diambil dari dana fillantrofi Islam. Hal ini menjadi jawaban bahwa Islam Rahmatan Lilaalamin. Buku ini terbit tahun 2020, sebagai yang pertama di Indonesia.

Buku ini didukung Ketua Tarjih Muhammadiyah juga dari NU yang sifatnya personal dan juga Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Dana zakat dimulai 2021 dan yang pertama sekali adalah LazisMu. Baznas Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga sudah melaksanakan. (ast)

Add a commentCatatan Jejak Langkah Gerakan Perempuan

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1295

Saskia Wieringa, seorang peneliti dan juga dosen dalam siaran diskusi publik memperingati Hari Perempuan Sedunia dan disiarkan YouTube bertanya mengapa gerakan perempuan dihancurkan? Dari dulu ia tertarik tentang ini. Saksia bercerita waktu masuk gerakan perempuan Belanda yakni di tahun 1968, saat itu gerakan perempuan di Belanda baru dimulai. Sedangkan gerakan perempuan Indonesia sudah hancur. Di tahun 50-an gerakan perempuan di Belanda hampir tidak ada, lemah sekali. Tetapi sampai tahun 1965, gerakan perempuan di Indonesia sangat kuat, termasuk paling kuat di dunia. "Kita betul-betul harus sadar bahwa Gerwani waktu itu nomor tiga jumlah terbanyak di dunia, setelah China dan Rusia. Padahal kita bukan negara komunis," ujar Saskia.

Maka dari itu timbul pertanyaan yang terkuat, terbesar kok bisa kalah. Itu yang jadi bahan thesis S3 Saskia karena ia mau memahami. Saskia menulis buku berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan, dan itu memang terjadi. Sekarang ia ingin menganalisis beberapa hal yang semestinya lebih mendalam. Satu hal yakni terkait konsep, konseptual, buku 'penghancuran' belum sampai pada itu. Sekarang zaman lebih maju. Yang kedua adalah apa yang terjadi dan mengapa organisasi Gerwani yang begitu kuat, bisa lemah. Dan perlu untuk dimengerti kelemahan Gerwani. Ia belajar dari pemilu presidensial di Indonesia pada tahun 2019, bahwa gerakan perempuan lemah.

Buku 'penghancuran' melihat dari sisi politik. Saat pemilu 2019 gerakan perempuan terpisah dan lemah padahal banyak perempuan memiliki kecerdasan. Kelemahan itu secara politis dan simbolis.

Gerakan perempuan mulai dari Indonesia merdeka, perempuan ikut serta bukan hanya sebagai penjaga dapur umum tetapi juga sebagai kurir untuk tugas utamanya. Waktu itu tidak ada internet atau pos. Kelompok gerilya saling menghubungi perlu peranan perempuan. Tapi sesudah itu peranan perempuan musnah. Membaca buku 'pergerakan', dimana peran perempuan? Saskia mengatakan jika Ben Anderson selalu menulis tentang pemuda, para laki-laki. Peranan perempuan hilang dalam buku sejarah, juga dalam kesadaran novel, dan puisi. Artinya yang jago-jago adalah laki-laki. Perempuan tidak diperhatikan. Kelemahan lainnya, ia membaca lagi buku penghancuran gerakan dan merasai buku itu lagi. Itu adalah gerakan perempuan muncul dari gunung, dari tempat gerilya. Mereka sangat feminis, sangat sadar ada perempuan yang sosialis, yang bekerja sama dengan gerakan-gerakan sosialis. Dari dulu sudah bekerja banyak tentang perkawinan, poligami, dan mereka yang betul-betul berjuang tentang itu. Itulah yang penting untuk perempuan.

Tetapi apa yang terjadi kemudian? Perempuan dari diri sendiri tidak bisa untuk mengikuti garis perjuangan mereka sendiri. Mereka langsung ditangkap dan disuruh ikut serta program PKI.

Kata Soekarno waktu itu, nanti kalau ada sosialis Indonesia, itu istilah Soekarno, itu perempuan sudah bebas. "Itu bohong. Itu harusnya bisa belajar, di Rusia, di China yang sama sekali tidak sampai itu. Perjuangan perempuan tidak akan berhasil kalau perempuan sendiri tidak punya program sendiri maka dari itu kalau perempuan biarkan program mereka diambil oleh PKI atau oleh Soekarno, mereka akan kalah. Itu persisnya yang terjadi,"ujar Saskia.

Oleh karena Gerwani kuat sekali, gagah sekali dan tidak ada satu organisasi pun pergi ke desa manapun, pergi untuk membantu buruh petani, tetapi karena mereka ikut program laki-laki atau mengikut janji Soekarno, mereka kehilangan cita-cita mereka sendiri. Lama-lama sudah tahun 1951, sudah kongres pertama.

Karena untuk PKI, perempuan itu penting. Tetapi bukan untuk kepentingan perempuan, tentang monogami atau perjuangan anak, atau prostitusi atau pembagian kerja di rumah tangga, itu PKI sama sekali tidak peduli. Aidit tahu dan mengerti, tanpa perempuan revolusi tidak akan terjadi sebab yang dia mau hanya jumlah perempuan. Bahwa perempuan menjadi satu juta, dua juta tetapi Gerwani tidak sampai satu juta, dan dia kecewa.

Gerwis, perkumpulan pertama itu sangat feminis. Tetapi dalam perjuangan untuk memperoleh anggota-anggota baru yakni pelatihan kader tidak bisa lagi dilakukan. Kalau tahun pertama mereka melakukan pelatihan, mereka tidak bisa melaksanakan lagi karena terlalu banyak orang, terlalu banyak anggota. Mereka banyak terlibat praktik sehari- hari. Mereka kalah. Saskia merasa contoh yang Indonesia adalah contoh dimana bisa belajar bagaimana negara bisa hancur.

Menurut Saskia, kita bisa belajar dari peristiwa 65 itu sebagai salah satu contoh terpenting Indonesia tentang politik seksualitas.. Bagaimana negara bisa hancur dan gerakan perempuan, gerakan sosial pada umumnya bisa hancur dan dihancurkan oleh politik seksualitas para jenderal. "Saya lama tidak tahu, siapa yang mengarang Gerwani memotong alat kelamin tentara?" tanya Saskia.

Ia baru membaca buku bahwa di kelompok Soeharto disebutkan untuk menghancurkan negara dilakukanlah semua gerakan perempuan dengan politik seksualitas. Semua bisa belajar dari Indonesia dan Saskia menulis banyak tentang itu dan banyak orang percaya bahwa itu bisa terjadi

Mereka mengarang dan menguasai koran, radio, semua media. Itu merupakan program dari Soeharto. Merek lama menyembunyikannya lalu kemudian sekarang semua tahu. Itu yang kemudian dinamakan heteronormativitas.

Heteronormativitas adalah sistem beberapa perilaku dianggap sah dan diterima oleh masyarakat dan perilaku yang lain tidak diterima. Itu masuk dalam berkenaan moralitas dan masuk dalam agama. Jadi agama lebih luas dari agama yang biasanya dilihat dari agama yang dipakai politik.

Selain itu kita bisa belajar bagaimana kita bisa menentang itu semua dengan kuat, bangun- bangun wacana, untuk kuat. Untuk tidak jadi korban politik seksualitas militer maka Saskia membangun beberapa konsep. Yang pertama bukan heteroseksualitas yang penting tetapi heteronormalitas karena heteronormativitas adalah dua mata pedang yang bisa membunuh siapa saja di luar norma dan itu mengancam semua orang di dalamnya.

Kedua kita mesti mengerti bagaimana subversinya. Bagaimana kita bisa mensubversi heteronormativitas bukan hanya aksi di jalan. Meskipun demonstrasi ke jalan penting seperti saat ini ada aksi dukung pengesahan RUU PPRT. Tetapi ada dari kita yang memakai heteronormativitas tapi tidak melakukan aksi keras yakni aksi subversi simbolis.

Saskia sedang menulis LBT, transeksual. Itu adalah bentuk hubungan antara lesbian, banyak yang "seolah' heteroseksual tetapi bukan heteroseksualitas. Menurutnya Feminisme dan maskulinitas tidak tergantung kepada tubuh, itu konstruksi sosial.

Saskia mengulangi bahwa kita mesti tahu bagaimana menentang sistem heteronormativitas yang begitu kuat. Dan kita mesti punya agenda sendiri. Kita belajar dari pemilu 2019. Ada kelompok perempuan yang ikut Jokowi dan ada yang ikut Prabowo, daripada mereka memiliki program bersama. Itu yang terjadi juga sebelum tahun 65, ada organisasi yang sudah tidak punya program sendiri lalu hanya melihat kepentingan parpolnya laki-laki, maskulinitas dari maskulin. "Kita harus keluar dari sejarah itu. Gerakan perempuan Indonesia menanti untuk pemilu mendatang dan tidak lagi terpecah. Bangun program sendiri dan tuntutan sendiri. Bukan dari partai," seru Saskia.

Jejak Langkah Gerakan Perempuan : Kita Menentang Politik Nativisme Pribumi dan Non Pribumi

"Saya temui Ibu Sulami yang kulit tangannya keriput seperti kulit tangan nenek-nenek di kampung saya. Sambil bergetar, ia memberi saya buku catatan saat di penjara.".

Apa yang kita catat dalam konteks reformasi? Yuniyanti Chuzaifah, purna komnas perempuan, melihat bahwa reformasi itu adalah ujung atau titik mula dan jangan dilihat hanya sebagai turunnya Soeharto. Proses demonstrasi berhari-hari saat itu adalah akumulasi panjang dari gerakan perempuan Indonesia melakukan delegitimasi terhadap Soeharto.

Yuni ingat Bu Sulami, penyintas 65, keluar dari penjara keadaannya sangat miskin. Para perempuan saat itu melakukan delegitimasi Soeharto gagal dalam mengelola negaranya dengan adanya kemiskinan. "Kita juga melakukan delegitimasi yang dilakukan Soeharto. Kita mulai membikin serikat-serikat. Kalau ada demo, gerakan perempuan itu ada di depan. Tidak takut meski ada tentara. Kita berkacak pinggang dan yang kita lakukan pendekatan feminin dan feminis. Kita pakai bunga . Kita kasih para militer dan kita kasih bunga. Bukan karena kita takut. Kita menentang dan bilang bahwa yang kita angkat adalah ini," demikian kata Yuni. Yuni membangun Solidaritas Perempuan (SP), waktu itu bukan dengan mengumpulkan perempuan atau memperbanyak massa. SP ke Makassar, Palembang, dan Sulawesi tidak dengan massa tetapi kita mentraining.

Untuk mendapat tempat di hati perempuan setempat mereka bertarung dengan maskulinisme. Itulah yang menjadi konektor saat mereka membangun perserikatan dengan memberikan training kepada para kader. Untuk membangun Solidaritas Perempuan (SP) di daerah mereka izin ke CSO setempat. Nah, kemudian menurut Yuni, yang terjadi dari reformasi adalah mereka merawat grassroot dengan menerjemahkannya misalnya ia diajak pergi menemui buruh-buruh.

Setelah melakukan pengorganisasian kemudian mereka melakukan pembelajaran hukum kepada buruh-buruh itu. Ada peristiwa tak terlupakan waktu itu mereka harus memasukkan sandal di dalam ruang sebab ketua RT RW merangkap jadi intelejen. Mereka memasukkan sandal agar tidak terlihat dari luar sehingga terhindar dari penangkapan.

Yuni pada saat mahasiswa bahkan ingin belajar tentang feminisme. Waktu itu ia bergabung dengan Yayasan Perempuan Mahardhika. Menurutnya apa yang terjadi dengan Mei 98 dan peristiwa perkosaan massal pada perempuan Tionghoa dirasakan oleh semua aktivis perempuan hingga mereka berkata, "ini bukan tubuh mereka. Ini tubuh kita " dan politik seksual digunakan untuk mentarget perempuan. Yang kedua adalah merawat persaudaraan. "Kita menentang rasisme. Kita menentang politik nativisme pribumi dan non pribumi," ujar Yuni. (ast)

Add a comment

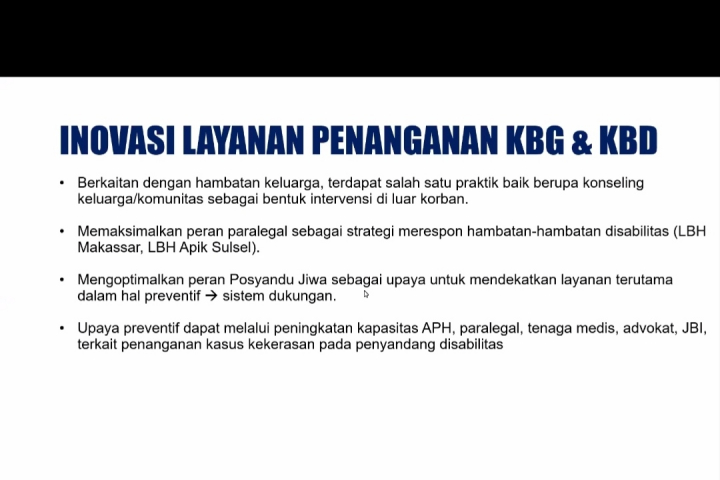

Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1485

Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bisa diharapkan menjadi payung hukum yang komprehensif dan memastikan dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak difabel sebagai korban. Namun begitu, pada layanan pengaduan, penjangkauan dan penampungan sementara (shelter/rumah aman) serta layanan dasar lainnya. Dalam kesempatan webinar yang dihelat oleh Yayasan Sapda pada Kamis (16/3), Ratna Susianawati, Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa kementerian tidak bisa melakukan sendirian sehingga diperlukan sinergitas pusat dan daerah. Kementerian juga berharap setiap layanan berperspektif disabilitas hadir di setiap layanan oleh lembaga lainnya.

Ratna juga memastikan bahwa perlindungan dari berbagai macam kekerasan harus diminimalisir bahwa Zero Violence bisa diwujudkan. Saat ini data masih menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk disabilitas masih sangat tinggi. Pada 2016, ditemukan bahwa 1 dari 3 perempuan mendapat kekerasan dalam hidupnya. Lalu mengalami penurunan 1 : 4 di tahun berikutnya. Menurutnya meskipun sudah ada berbagai regulasi dan kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan, tetapi akses keadilan hukum dan pendidikan harus terus diupayakan.

Pada kesempatan yang sama, Nurul Saadah, Direktur Sapda menyatakan bahwa lembaganya menangani kasus perempuan dan anak difabel bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL), Woman Crisis Center (WCC), pengada layanan dari pemerintah serta kerja sama Aparat Penegak Hukum (APH) serta profesi yang lain. Menurut Nurul, banyak cerita atau kisah suka duka dalam proses penanganan tetapi jarang dipublikasikan. Dan setiap pihak mengambil peran sesuai kedisiplinan masing-masing karena Sapda tidak bisa bekerja sendiri. "Kami sudah bersama dengan FPL mencoba menulis catahu. Kami punya komitmen luar biasa. Dan ini yang kami catat, apa yang sudah kami lakukan," pungkas Nurul.

Catatan Kekerasan yang Dialami oleh Perempuan dan Anak Disabilitas

Mengutip pers rilis yang dikeluarkan oleh Sapda, dari 81 kasus kekerasan yang terlaporkan, sebagian besar terjadi kepada ragam disabilitas rungu-wicara sebanyak 31 kasus, kemudian ragam disabilitas intelektual 22 kasus serta ragam disabilitas mental 14 kasus. Sementara berdasarkan bentuk kekerasan, jenis kekerasan berbasis disabilitas menempati posisi paling tinggi yakni 39 kasus, disusul kekerasan seksual perkosaan 18 kasus dan kekerasan psikis dalam rumah tangga 15 kasus. Setiap penyintas/ survivor mengalami dua hingga enam bentuk kekerasan sekaligus.

Upaya pencatatan ini juga menghasilkan temuan tentang adanya hambatan berlapis yang menjadi tantangan tersendiri bagi jalannya proses pendampingan penyintas kekerasan berbasis gender dan disabilitas, mulai dari hambatan individu, keluarga, lingkungan, regulasi, hingga sarana dan pra sarana.

Pada hambatan di level individu, kondisi kedisabilitasan dan kendala komunikasi menjadi temuan kunci yang menyulitkan penyandang disabilitas mengakses layanan. Minimnya sumber daya ekonomi dan keterbatasan pengetahuan dan pendidikan juga membuat mereka kurang memahami cara mendapatkan dukungan-dukungan yang diperlukan. Hal ini terbukti dari temuan data kasus yang menunjukkan mayoritas kekerasan menyasar penyintas tanpa pekerjaan (29 kasus) dan penyandang disabilitas yang sama sekali belum pernah mengakses pendidikan (14 kasus).

Pada hambatan di level keluarga, proses pendampingan kepada korban sering kali tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Lingkungan terdekat justru menjadi rintangan terbesar bagi sebagian penyintas untuk melapor, lantaran pelaku kekerasan adalah orang-orang yang seharusnya memberikan ruang aman, seperti keluarga (20 kasus) atau pasangan (14 kasus). Situasi ini dipertegas kembali pada data ranah kasus yang menunjukkan bahwa mayoritas kekerasan terjadi pada ranah privat (46 kasus).

Pada hambatan di level lingkungan, penyandang disabilitas terlanjur mengalami peminggiran dan diskriminasi akibat stigma negatif yang melekat pada diri mereka. Ketika penyintas mengakses layanan, hambatan sarana prasarana maupun layanan belum cukup akomodatif pada hambatan dan kebutuhan khususnya.

Terakhir, pada hambatan di level regulasi, berupa aturan-aturan yang mendukung pemenuhan hak penyintas kekerasan belum bisa terimplementasikan dengan optimal serta masih belum menyentuh penyintas penyandang disabilitasekat pada diri mereka. Ketika penyintas mengakses layanan, hambatan sarana prasarana maupun layanan belum cukup akomodatif pada hambatan dan kebutuhan khususnya. (Ast)

Add a comment

Konferensi Pers Tolak RUU Kesehatan

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1049

Rapat Paripurna DPR tanggal 14 Februari 2023 resmi mensahkan RUU Kesehatan sebagai usul inisiatif DPR dan akan segera dibahas bersama dengan Presiden. RUU ini menggunakan format omnibus, yaitu tidak hanya akan mengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan saja, tetapi juga akan mencabut 8 UU lainnya. Kompleksitas substansi menjadikan proses pembahasannya memerlukan cukup waktu, sehingga diharapkan DPR dan Presiden tidak tergesa untuk mensahkannya.

Presiden melalui Kementerian Kesehatan sudah membuka kanal untuk masyarakat memberikan masukan, tetapi waktu yang diberikan sangat singkat, bahkan sudah ditutup pada jumat, 17 Maret 2023 lalu. Padahal ruang yang partisipatif dapat terus dibuka selebar lebarnya. Tidak hanya kemudian menjadi simbol yang akan menjadi justifikasi bahwa partisipasi publik sudah dibuka. Oleh karena itu, Koalisi yang beranggotakan organisasi penyandang disabilitas serta organisasi untuk penyakit kronis dan langka, menyatakan sikap agar Pemerintah membuka kembali ruang untuk masyarakat berpartisipasi. Bahkan seharusnya Pemerintah mempublikasikan pasal- pasal apa saja yang akan diatur dengan bahasa yang sederhana, tidak hanya membiarkan publik membaca draft RUU yang mencapai 400 lebih Pasal.

Secara Substansi, Koalisi yang beranggotakan organisasi penyandang disabilitas serta organisasi untuk penyakit kronis dan langka mendeteksi ada sejumlah Pasal yang bersifat diskriminatif, yaitu seperti Pasal 4 ayat (3) yang mengecualikan seseorang yang mengalami gangguan mental berat mendapatkan hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepada dirinya.

Selain itu ada pula Pasal 135 ayat (2) yang mengatur bahwa Hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penetapan kelulusan dalam proses seleksi. Pasal itu memposisikan seseorang dengan gangguan jiwa atau Kesehatan berpeluang kecil mendapatkan pekerjaan. Ada pula Pasal 245 ayat (3) huruf c yang menjadikan surat keterangan sehat fisik dan mental sebagai syarat kepemilikan STR, sehingga bagi mereka yang tidak dalam kondisi sehat

fisik dan mental tidak dapat memiliki atau memperpanjang STR. Ketentuan yang hampir sama ada pada Pasal 259 ayat (1) huruf b yang menjadikan syarat sehati jasmani dan rohani untuk menjadi Calon anggota Konsil Kedokteran. Ketentuan lain yang pengaturannya masih menimbulkan ketidakpastian adalah terkait dengan Pasal 104 ayat (5) yang seolah olah mengembalikan hak seseorang untuk menentukan tindakan medis terhadap dirinya sendiri, padahal sejak awal seharusnya Negara melalui UU tidak mencabut hak seorang pasien untuk menentukan menerima dan menolak tindakan kesehatan atas dirinya.

Selain itu, Pasal 109 ayat (1) mengatur bahwa seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa. Dalam Pasal itu tidak dijelaskan apa fungsi dari pemeriksaan yang dilakukan, karena jika dilakukan untuk dasar menjadikan seseorang di bawah pengampuan, maka itu

adalah praktik pelanggaran HAM. Seharusnya pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan untuk menentukan dukungan apa yang harus diberikan oleh orang disekitarnya untuk

memastikan yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak keperdataannya.

Pasal lain yang perlu dikritisi adalah terkait dengan pengaturan mengenai obat- obatan. Kondisinya saat ini, ketersediaan obat untuk beberapa penyakit kronis, dan obat yang rutin dikonsumsi oleh Penyandang disabilitas mental jarang ada di Faskes Tingkat I. Ketentuan Pasal 334 dan 335 belum kuat untuk memastikan ketersediaan obat, ragam obat, batasan dosis yang ketersediaannya harus sama dengan yang tersedia di faskes tingkat kabupaten atau propinsi. Selain itu, obat-obat yang dimaksud perlu secara otomatis masuk dalam DOEN.

Pasal lainnya adalah terkait dengan adanya ketentuan yang mengatur perihal Rumah Sakit, khususnya yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Dalam Pasal 113 belum berhasil menjawab permaslaahan selama ini, dimana masih kerap terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental selama mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam pasal 113 perlu untuk mengatur larangan terhadap pelayanan di rumah sakit untuk melakukan tindakan isolasi, pengurungan, penggundulan, dan/atau pengikatan terhadap pasien jiwa. Selain itu, sepanjang memberikan layanan perlu dipastikan adanya persetujuan dari pasien jiwa.

Berdasarkan catatan tersebut Kami dari Koalisi mendesak DPR dan Presiden untuk:

1. Membuka ruang partisipasi bagi organisasi penyandang disabilitas serta organisasi penyakit kronis dan langka untuk memberikan masukan terhadap RUU Kesehatan

seluas mungkin, dengan tidak membatasi ruang dan waktu pemberian masukan tersebut;

2. Membuat materi-materi publikasi terkait ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RUU Kesehatan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah

dipahami, sehingga tercipta ruang transparansi yang baik;

3. Menghilangkan sejumlah Pasal yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan orang dengan penyakit kronis dan langka dari RUU Kesehatan; dan

4. Memperkuat ketentuan-ketentuan yang masih belum tegas dalam menyelesaikan permasalah di lapangan.

Daftar Pendukung Siaran Pers:

1. Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)

2. PJS Sumatera Barat

3. SIGAB Indonesia

4. Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia

5. Perhimpunan Jiwa Sehat Blitar

6. PJS Jakarta

7. Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia

8. SAPDA

9. Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)

10. FORMASI

11. ADF

12. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

13. DPP Gerkatin

14. OHANA

15. CIQAL

16. PPUAD

17. KASIH RUMALA Group

Narahubung:

Lutfy Mubarok (Perhimpunan Jiwa Sehat) 0822-4201-9117

Sylvia Sumargi (Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia) 0815-5332-8120

Fajri Nursyamsi (PSHK) 0821-1464-1745

19 Maret 2023

Add a commentRUU Kesehatan Diskriminatif

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1251

Meski sudah menjadi usul inisiatif DPR, RUU Kesehatan masih menyisakan berbagai catatan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas adalah ketentuan dalam Pasal 135, draft RUU Kesehatan per 7 Februari 2023, yang menyebutkan:

Ayat (1) “Dalam rangka pengadaan pegawai atau pekerja pada perusahaan/instansi harus dilakukan pemeriksaan Kesehatan baik fisik maupun jiwa, dan pemeriksaan psikologi.”

Ayat (2) “Hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kelulusan dalam proses seleksi.”

Ayat (3) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 135 tersebut berpotensi membebani pemberi kerja dan calon pekerja/pegawai; bersifat diskriminatif karena melanggar hak atas pekerjaan dan hak atas Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi penyandang disabilitas. Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan dunia kerja yang inklusif; dan berpotensi bertentangan pula dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan ketentuan undang-undang lainnya.

Selain itu, Ketentuan Pasal 135 menjadikan RUU Kesehatan justru akan menegasikan peran Negara sebagai pengemban kewajiban dalam memberikan pelindungan hak terhadap warga negara. Undang-undang dibuat seharusnya menjadi alat bagi pemerintah menjalankan peran Negara, bukan sebaliknya.

Pada Pasal 135 ayat (1) RUU Kesehatan yang mengharuskan pengadaan pegawai atau pekerja melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa akan menambah beban kepada pemberi kerja. Seharusnya pemeriksaan kesehatan tetap menjadi opsi, karena pemeriksaan dalam praktiknya membutuhkan biaya. Bahkan bukan tidak mungkin biaya itu justru dibebankan kepada calon pekerja.

Pada Pasal 135 ayat (2) RUU Kesehatan bersifat diskriminatif karena kondisi kesehatan seseorang diperintahkan untuk menjadi dasar penetapan kelulusannya dalam seleksi. Hal itu menunjukan bahwa RUU Kesehatan tidak menginginkan seseorang yang sakit untuk mendapatkan pekerjaan.

Padahal UUD NRI 1945 sudah menjamin hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk bagi mereka yang sedang memiliki penyakit, yaitu dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

RUU Kesehatan seharusnya menjadi peraturan yang mampu mengelaborasi pelindungan terhadap hak atas pekerjaan yang tercantum dalam Konstitusi tersebut. Selian itu, informasi mengenai kondisi kesehatan pekerja atau pegawai seharusnya menjadi dasar bagi pemberi kerja untuk memberikan serangkaian dukungan agar pekerja taau pegawai tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, bukan justru menjadi alasan untuk membuatnya tidak lolos seleksi.

Pemerintah melalui RUU Kesehatan seharusnya dapat melindungi seseorang yang sedang menderita suatu penyakit untuk mendapatkan pekerjaan, agar seseorang itu memiliki penghasilan dan dapat berobat dengan baik. Atau bahkan aspek kesehatan seharusnya tidak menjadi faktor dalam seleksi pekerjaan karena sudah dipastikan pengobatannya dijamin oleh Negara, baik melalui skema asuransi atau difasilitasi oleh pemberi kerja.

Pada lingkup ketentuan mengenai kepegawaian, Pasal 135 ayat (2) bertentangan dengan Sistem Merit yang diterapkan, yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Artinya aspek kesehatan tidak dapat menjadi dasar penilaian untuk menentukan kebijakan dalam manajemen ASN, termasuk dalam proses seleksi.

Bahkan dalam ketentuan mengenai Manajemen ASN (Pasal 92 ayat (1) huruf a) dan Manajemen PPPK (Pasal 106 ayat (1) huruf a) diatur mengenai perlindungan bagi ASN dan PPPK berika jaminan kesehatan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 135 ayat (2) RUU Kesehatan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tsal 135 ayat (2) juga termasuk dalam kebijakan yang diskriminatif.

Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan apabila Pasal 135 ayat (2) RUU Kesehatan diterapkan, karena dalam perspektif kesehatan kondisi disabilitas sama dengan adanya gangguan pada kesehatan fisikatau mental seseorang. Pasal 11 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah menjamin bahwa Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pekerjaan. Sebagai pelaksanaannya, informasi mengenai kondisi hambatan seseorang bukan dijadikan alasan untuk melarangnya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi menjadi dasar pemberi kerja untuk dapat menyediakan Akomodasi Yang Layak sebagai bentuk fasilitasi atau dukungan bagi penyandang disabilitas yang bersangkutan untuk melaksanakan pekerjaannya (Pasal 50 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas). (ast)

Add a commentCatahu Komnas Perempuan 2023 : Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Negara Meningkat

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 6107

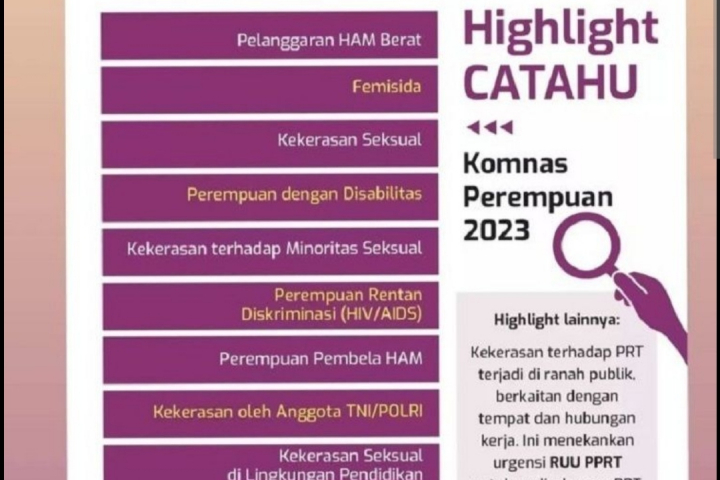

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Angka ini menurun dibanding sebelumnya. Dalam kumpulan data tersebut, data laporan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara meningkat tajam dari tahun sebelumnya.

Pengaduan kasus kepada Komnas Perempuan justru mengalami peningkatan yakni 4.371 kasus. Rata-rata Komnas Perempuan menerima aduan sejumlah 17 kasus setiap hari pada 2022.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara mencapai 80 persen atau 68 kasus, yang naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, demikian dikatakan Andy Yentriyani dalam peluncuran Catahu Komnas Perempuan, Selasa (7/3).

Menurut data, kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) sejumlah 35 aduan berupa kriminalisasi (18 kasus), pengabaian hak korban (9 kasus), penyiksaan (5 kasus) dan konflik agraria (5 kasus). Dari beragam kekerasan, kekerasan berbasis gender (KBG) menempati angka tertinggi, yang berasal dari personal 99 persen atau 336.804 kasus. Kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki relasi personal, yakni orang-orang yang seharusnya memberi perlindungan kepada perempuan dan anak justru menjadi pelaku. Catahu juga mencatat pola kekerasan di ranah personal yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, yakni tingginya kekerasan psikis yang dialami perempuan. Kekerasan psikis menempati urutan pertama aduan kepada Komnas Perempuan yang mencapai 40 persen. Kekerasan tersebut meliputi : ancaman, peretasan, pemalsuan akun media sosial, penyebaran foto, dan penyalahgunaan data pribadi.

Kekerasan psikis yang diikuti oleh kekerasan seksual baik di dunia nyata dan Maya sebanyak 29 persen, fisik 19 persen, dan ekonomi 12 persen. Berbagai hambatan dalam memeroleh keadilan ditemui oleh para perempuan korban kekerasan. Tidak adanya harmonisasi kebijakan dan UU TPKS yang belum memiliki aturan pelaksana di bawahnya, menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan di ranah publik.

Sedangkan di ranah personal, Komnas Perempuan mencatat beberapa hambatan dalam penanganan kasus antara lain : lambatnya respons tempat pelaku kerja, penggunaan mekanisme pembatalan perkawinan untuk menghindari penghukuman pelaku kekerasan terhadap istri, perebutan hak asuh dan pembatasan akses terhadap anak, korban didiskriminasi dan mengalami perundungan, stigma kepada perempuan yang berhubungan tanpa status, manipulasi dari pacar atau mantan pacar, kurang bukti terkait keberadaan saksi. (Ast)

Add a commentKonferensi Pers Rencana Aksi Para PRT Dirikan Tenda di Depan Gedung DPR

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1345

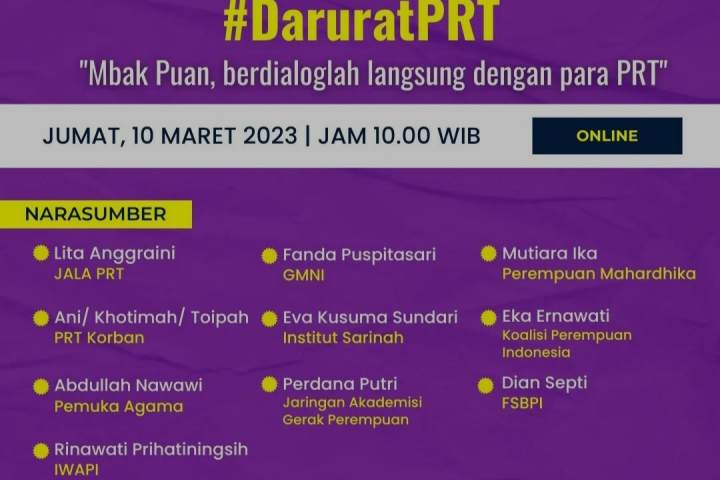

Tanggal 11-13 Maret 2023 digelar tenda di depan Gedung DPR RI untuk mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang didahului dengan konferensi pers. Lita Anggraini dari Jala PRT dalam konferensi pers mengatakan di situasi perjuangan untuk mendorong disahkannya Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), setelah membaca rilis ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa ia akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, Jala PRT mengingatkan latar belakang. Bahwa sudah jelas arahan Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2023 bahwa pengesahan RUU PPRT harus cepat. Sudah ada 2000 lebih korban. Presiden menyadari itu tidak diatur Undang-undang Omnibuslaw (UU Ciptaker) maka harus ada aturan sendiri.

Jala PRT melihat perkembangan yang baik dari fraksi Golkar yang kemudian mendukung.

Sehingga tidak perlu melihat ke belakang tetapi melihat ke depan dengan mendengar suara PRT korban

Toipah, korban kekerasan 2016 di apartemen Ascott masih merasakan trauma apalagi kalau melihat partai-partai, katanya. "Kalau malam masih terus terganggu. Saya ingin supaya orang seperti saya (PRT) dilindungi. Sampai sekarang saya masih trauma."terang Toipah. Ia berharap bisa bisa bertemu Puan agar bisa bersuara dan agar tidak ada korban lain.

Belum lagi cerita Anik, korban PRT yang disekap selama 9 tahun bersama beberapa PRT lainnya. Ia pun meminta Puan agar UU PPRT segera disahkan.

Beberapa seruan kepada Puan disampaikan pula oleh para pegiat seperti :

Mutiara Ika dari Perempuan Mahardika bahwa keputusan Puan untuk menghentikan, atau tidak dulu untuk mengesahkan RUU PPRT adalah tidak benar mengingat semakin ditunda semakin banyak korban PRT yang seharusnya dilindungi. "Ibu Puan beberapa kali berstatemen (RUU PPRT) harus sesuai aturan dan mekanisme, harusnya tidak untuk menjegal hingga aturan berbelit-belit. Ibu puan sebagai ketua punya amanah yang besar dan mestinya bisa mengambil keputusan sehingga patuh mekanisme dan tidak sama menjadikan proses berbellit terkait rilis dengan frasa "agar mengembangkan aspirasi masyarakat" Apakah aspirasi ini yang utama yang didengarkan oleh Puan? 2.640 PRT jadi korban kekerasan seksual, itupun yang terdokumentasi. Setiap hari 10-11 PRT alami kekerasan. "Jadi, marilah berdialog dengan PRT."

Eka Ernawati dari Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan 19 tahun adalah waktu yang lama untuk menunggu RUU PPRT disahkan. Ia ingin tahu mau sampai kapan lagi, karena RUU PPRT ini hanya mandeg saja. Hal senada disampaikan Famda dari GMNI yang mengatakan seringkali kita didengungkan sebagai negara Pancasila tetapi untuk mengesahkan RUU PPRRT, yang berpihak kepada kemanusiaan dan perilaku Pancasila saja tidak segera dilakukan.

Dari kalangan pengusaha, perwakian Iwapi menegaskan bahwa dengan tidak segera disahkan RUU PPRT berarti bertolak belakang dengan komitmen pada G 20 di Bali. Oa berharap Puan menemui para PRT untuk berdialog dan berdiskusi secara langung. Baginya sebavai seorang pengusaha, pengesahan RUU ini penting salah satunya untuk membangun kompetitif bagi PRT."Kluster PRT harus dibuat aturan sehingga semua kerjaan harus jadi profesional."

Eva Sundari, yang di DPR sejak 2004 dan ikut tanda tangan inisiatif fraksi PDIP dan mengusung RUU PPRT sedih ketika PDIP dan Golkar tidak setuju. Menururnya ini gagasan Indonesia untuk naik kelas dari era perbudakan menuju mandat Pancasila. Perbudakan adalah realitas yang ada. Fenomena yang menyedihkan tidak semua fraksi mendukung dan ia berharap Puan ikut ke masyarakat sehingga tidak ada penindasan mengingat saat ini Puan memegang kekuasaan.

Menurut Eva, Puan mampu memperlambat RUU PPRT yang disalip 10 undang-undang baru

Ia berkuasa penuh untuk memperlambat atau memperpanjang. "Maka tunjukkan dengan mempercepat dan mbak Puan mau menghadapi PRT. Kami punya hak legislasi. Angka kami ada

Bukan lagi masyarakat sipil sekarang membantu tetapi semua lapisan masyarakat.

Dan sesuai dengan goverment proses legislasi. Kalau sudah tiga tahun Mbak Puan menahan maka saat ini waktunya untuk mendorong. Jika kemarin tiba tiba di hari Perempuan, argumen administratif ini dikemukakan, segmen masyarakat mana lagi yang Mbak tunggu untuk meyakinkan?"

Aniq Nawawi, dari perwakilan tokoh agama meneruskan ajaran nabi nabi sebelumnya yang intinya tentang kemaslahatan bagi masyarakat. Ada sebuah hadist qudsi bahwa di akhirat nanti Allah menegur kita semua, "wahai hambaku kenapa ketika aku meminta makan engkau tidak memberikan makan? Bagaimana kami memberi makan engkau adalah zat yang tidak paham makan. Lalu dijawab oleh Allah, apakah engkau tidak sadar hambamu yang butuh makan?

Sesungguhnya kita menolong hamba adalah kita mencari tuhan dalam sosoknya.

Aniq berharap kita semua cepat tanggap dalam menghadapi masalah sosial. Membela PRT adalah menegakkan syariat islam maka apa yang harus dilakukan? Salah satunya mengesahkan RUU PPRT. "Apa gunanya agama jika tidak bisa membela, jika tidak memihak pada orang-orang yang kesusahan?" (Ast).

Add a comment