Webinar Privasi dan Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1623

Shrinking Civic Space adalah kondisi di mana ruang sipil tidak lagi aman atau tidak bisa lagi digunakan untuk berpartisipasi. Partisipasi bukan hanya lima tahun sekali tapi setiap detik. Ruang publik bukan hanya peluang untuk kebijakan publik tapi juga menjadi ruang terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan publik. Ruang publik justru tempat orang semakin timpa, ada yang makin menikmati tapi ada juga yang makin besar kerugian. Demikian dikatakan oleh Haris Azhar, Direktur Lokataru pada webinar bertema privasi dan kebebasan berekspresi di ranah digital yang dihelat oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPNM), Rabu (23/3).

Haris menambahkan bahwa ketika makin besar kerugian, dari situ muncul protes, namun protes dibalas dengan tindakan represi dan dikriminalkan. Ada beberapa model serangan terhadap ruang sipil: secara fisik, diserang melalui pendekatan hukum (SLAP), serangan administrasi dan ini banyak terjadi di Indonesia, berupa aturan atau birokrasi yang menyulitkan, serta serangan digital. Digital merupakan ruang kehidupan baru. Angka demonstrasi menurun, namun “kebisingan” di sosial media meningkat.

Sejauh yang ia pahami Indonesia tidak memiliki undang-undang yang melindungi data privasi sehingga tidak ada langkah solid untuk melindungi privasi. Yang ada justru kebolehan-kebolehan terkait kapan suatu otoritas melakukan apa terhadap privasi. Privasi artinya terkait dengan informasi, keberadaan, dan kehidupan seseorang. Dalam Declaration of Human Right hal ini telah dijamin. Di Indonesia tidak jelas batasan-batasannya. Ada kewajiban untuk mentransfer data pribadi ke tempat lain, misal konsolidasi data yang memungkinkan adanya pertukaran data dan sharing informasi. Selain di ruang administrasi publik ada juga pertukaran data di ruang perdagangan, yaitu pada saat proses pembuatan akun. Keamanan diserahkan kepada induksi regulasi masing-masing, artinya tidak ada konsolidasi regulasi. Saat ini semua ‘go digital’ namun belum ada yang bisa memastikan semua korporasi memiliki standar keamanan.

Haris juga menambahkan bahwa semua masyarakat Indonesia mesti banyak belanja mekanisme. Jika berbicara ekspresi, pastikan dulu ada kapasitas dan kemampuan tentang pilihan narasi, bahan, narasumber, durasi, dan lain sebagainya lalu cek keamanan aplikasi, harus tahu sejauhmana siapa saja yang mengakses. Lalu prediksi konsekuensi, mulai dari didatangi orang, dicari, dibantah, diserang secara digital, maupun dilaporkan polisi. Konsekuensi-konsekuensi itu yang harus disiasati. Jika bicara peraturan perundang-undangan ada celah yang bisa digunakan.

Pengalaman Haris hari ini, ia dilaporkan pencemaran nama baik dan penghinaan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menariknya Luhut Binsar Panjaitan hanya melihat dari sisi sosial media Youtube saja. Luhut dan tim pengacaranya nya serta polisi tidak mau masuk ke materi yang dibicarakan, padahal itu materi soal kebijakan publik, pejabat publik, transparansi, pertanggungjawaban SDA, dll. Sebetulnya yang dibicarakan ada materi pidana dari orang yang dibicarakan, orang tersebut harusnya dimintai pertanggungjawaban juga. Terkait dengan Luhut Binsar Panjaitan, semestinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikaitkan bukan dengan Pasal Pidana tapi dengan Undang-Undang Asas-Asas Pemerintahan yang baik dan benar.

Shita Laksmi, direktur Tifa Foundation, narasumber kedua menyatakan bahwa privasi adalah kemampuan untuk menyimpan beberapa hal intim pada diri sendiri, misalnya pikiran, pengalaman, percakapan dalam pikiran. Mengenai pandangan politik dan pandangan terhadap orientasi seksual juga termasuk privasi. “Kita berhak melindungi diri kita dari pelanggaran privasi. Itu juga merupakan hak yang harus dijaga oleh negara,”ungkap Shita. Menurutnya, dengan adanya platform digital ada aktor ketiga yang juga berperan dalam menentukan kebebasan berekspresi. Dalam kasus Wadas, beberapa akun Wadas ditutup, itu menjadi hal penting untuk dilihat. Content moderation juga penting, seberapa besar peran platform digital dalam menentukan kehidupan demokrasi di sebuah negara dan bagaimana dia bisa bertanggung jawab.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) saat ini masih ditunda, kalah dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). TIFA dan Meta akan membuat webinar terkait potensi dan implementasi UU PDP. Dari sisi privat sektor yang dibutuhkan adalah kejelasan, mau tidak mau dibutuhkan verifikasi data pribadi. Implementasi jangan hanya hukuman saja tapi juga harus ada edukasi. Dibutuhkan otoritas tunggal dan independensi.

Platform digital disebut sebagai internet intermediary. Definisi umumnya adalah entitas pemberi layanan dari satu poin ke poin lain di internet. Bisa dalam format infrastruktur akses ke internet dan atau memfasilitasi dua (atau lebih) poin untuk melakukan transfer data. Platform digital berperan banyak dalam kebebasan berekspresi dan privasi. Sedangkan prinsip proses data pribadi : Keabsahan, keadilan, transparansi, batasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, batas penyimpanan, integritas dan keamanan.

Komitmen Meta

Narasumber terakhir webinar, Dara Nasution dari Meta menyatakan bahwa Meta sangat berkomitmen untuk memastikan semua akun asli dan bukan akun bodong. Ada patroli yang dilakukan berkala. Fans page harus dikelola oleh orang asli karena berkaitan dengan kebijakan adds. Soal keamanan, Meta menghapus konten-konten yang berisiko terhadap keamanan fisik, misalnya mengintimidasi atau membungkam. Nilai berikutnya adalah martabat, Meta beranggapan semua orang memiliki martabat dan hak yang sama di platform. Soal privasi, di Meta pendekatannya ada dua, yang pertama, keamanan dan pondasi privasi yang kuat merupakan dasar dari semua yang mereka lakukan.

Ini membantah mitos bahwa Meta berjualan data, karena yang mereka jual adalah placement iklan. Meta menggunakan informasi dari pengguna secara bertanggungjawab, misalnya Meta tidak boleh mengakses kamera kecuali untuk mengambil foto atau instastory, selain itu tidak boleh. Yang kedua, Meta memberikan alat kepada setiap orang untuk menyesuaikan privasinya sesuai dengan apa yang menurutnya paling aman dan nyaman untuk dirinya sendiri.

Prinsip Meta dalam menjaga privasi, yang pertama, memberi kontrol bagi pengguna agar bisa menjaga privasi di dalam platform. Kedua, membantu orang-orang untuk mengerti bagaimana data-data mereka digunakan. Ketiga, merancang privasi ke dalam produk Meta, yang artinya setiap pengguna bisa melakukan privasi cek up dan tinjauan privasi. Keempat, di platform semua bisa mengunduh dan menghapus informasi, karena pengguna yang memiliki kontrol. Meta terus melakukan perbaikan untuk mengembangkan perlindungan pada privasi.

Meta memiliki tim khusus untuk menangani privasi. Setting privasi saat ini lebih mudah diakses. Hati-hati dengan aplikasi pihak ketiga, karena bisa digunakan untuk pencurian data. Bila terdeteksi kemungkinan pencurian data, maka Meta akan men-dissabled akun yang menggunakan aplikasi pihak ketiga tersebut. Meta terus melakukan edukasi-edukasi ke daerah untuk literasi digital. Menuju metaverse, semua masukan dari banyak pakar tentang privasi tentunya akan terus mereka jadikan masukan.

“Kami ingin UU PDP seadil mungkin dan tidak memihak ke platform manapun. Kami ingin UU PDP realistis dan implementable,” pungkas Dara. (Yosi Krisharyawan/Ast)

Add a comment

Resensi Film : Belajar Memahami Keunikan Anak dari Film Encanto

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 6030

Film Encanto yang diproduksi Walt Disney Picture dan Walt Disney Animation Studios bercerita tentang keluarga Madrigal yang tinggal di sebuah kota bernama Encanto dan terletak di pegunungan Kolombia. Alma yang mendapatkan kekuatan sihir di hutan itu setelah insiden yang terjadi desa tempat tinggalnya yang sebelumnya maka semua anggota keluarga Madrigal memiliki kekuatan ajaib dan unik.

Mulai dari kekuatan untuk menyembuhkan, kekuatan menumbuhkan bunga, kekuatan tubuh super kuat, kekuatan untuk berubah wujud, kekuatan berbicara dengan hewan, kekuatan mengontrol cuaca dan lain sebagainya. Namun dari semua anggota keluarga, ada satu orang anak yang sama sekali tak punya kekuatan ajaib apa pun, yakni Mirabel.

Dia sering dikucilkan di keluarganya, terutama sang nenek yang seolah tidak bisa melihat sisi baik dalam dirinya. Mirabel terkadang merasa sedih namun tidak pernah menunjukkannya di depan umum. Dalam hatinya dia juga ingin memiliki kekuatan super seperti anggota keluarganya yang lain.

Mirabel anak yang periang. Dia terkadang suka membantu orang seperti kewajiban keluarganya yang suka membantu warga desa. Pada suatu hari dia penasaran dengan ruangan sang paman, yakni Bruno Madrigal. Dia menelusuri ruangan tersebut seperti padang gurun itu hingga di suatu tempat, Mirabel menemukan sebuah kepingan-kepingan seperti permata hijau. Dia mengumpulkan semua kepingan tersebut dan mencoba untuk menyatukannya, dari sinilah mata itu melihat gambar dirinya namun dengan latar belakang rumahnya yang hancur.

Mirabel berusaha mengulik semua yang dia temukan dengan bertanya pada ayah, bibi serta pamannya namun tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Suatu hari, dirinya bertemu dengan orang yang ternyata selama ini bersembunyi di lorong kumuh yang ada di dalam tembok rumah, seperti ruangan rahasia. Orang ini adalah Bruno, pamannya yang dikabarkan telah menghilang entah ke mana.

Dengan aksi saling mengejar dan memohon akhirnya Bruno menceritakan tentang ramalannya tersebut. Mendengar cerita ini membuat Mirabel merasa tertantang hingga dia meminta Bruno untuk melanjutkan ramalannya yang belum selesai tersebut dengan menggunakan kamar dari sepupunya yang bernama Antonio.

Di ruangan yang seperti hutan dengan banyak binatang di dalamnya ini maka Bruno dan Mirabel melakukan ramalan tersebut. Dia ingin tahu apa akhir dari ramalan tentang dirinya ini. Apakah benar dia pembawa kehancuran untuk keluarganya atau tidak?

Mengetahui ending ramalan itu membuat Mirabel menyesal, karena dia harus berpelukan dengan kakaknya, Isabela. Pelukan ini untuk kelangsungan lilin di rumah Madrigal yang harus dijaga agar tetap menyala.

Mirabel berusaha untuk itu berpelukan dengan isabela, namun keretakan yang merupakan awal kehancuran ini terjadi walaupun seluruh keluarga belum menyadari hingga terjadi pertengakaran hebat antara Mirabel dan sang nenek. Mirabel berusaha mengambil lilin ini dan melindunginya agar tetap menyala saat rumah ini sudah hampir runtuh, namun takdir berkata lain.

Lilinya padam dan semua kekuatan keluarga Madrigal lenyap.

Mirabel merenung di pinggir sungai hingga tidak ada satu pun keluarganya yang bisa menemukan dirinya. Di sini dia menangis terisak menyalahkan diri sendiri hingga sebuah suara membuat kepalanya mendongak. Mata itu melihat sang nenek yang tengah tersenyum ke arah sungai. Mulai dari sini neneknya menceritakan awal mula dirinya mendapatkan kekuatan ajaib tersebut. Mirabel mendengarkan dengan seksama hingga berakhir keduanya berpelukan, mereka memutuskan untuk pulang dan membangun kembali rumah mereka bersama-sama.

Bruno datang bersama kuda dan membawa kedua wanita berbeda usia ini pulang.

Keluarga Madrigal membangun rumah mereka dibantu oleh seluruh warga dan pada akhirnya rumah mereka kembali utuh. Antonio menyerahkan sebuah knop pintu pada Mirabel untuk dipasangkan dan membuka pintu utama. Sebuah keajaiban yang tidak terbayangkan terjadi, pintu itu menyala layaknya warna emas dan kekuatan keluarga Madrigal kembali.

Semuanya merasa senang, walaupun pada akhirnya Mirabel memang tetap tidak memilik kekuatan namun sekarang di mata keluarganya Mirabel tidak dipandang sebelah mata lagi.

Terkadang kita memerlukan usaha untuk bisa dipandang oleh orang lain, tetapi jika gagal maka kita tidak perlu bersedih. Kesedihan hanya membuat kita putus asa. Kita dilahirkan dengan sifat dan keistimewaan masing-masing, maka dari itu jangan pernah merasa kecil di depan semua orang.

Kita itu istimewa! Kita adalah tokoh utama dalam kehidupan kita, bukan dia ataupun mereka. (Aster Cho)

Add a commentPeran dan Tantangan KND

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1969

Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Indonesia menghelat diskusi publik menghadirkan Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero, komisioner di Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada Selasa (22/3). Mengawali sesi paparannya, dalam konteks kekristenan Kikin mengutip Alkitab, Lukas 4:18-19 “Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk memyampaikan kabar baik untuk orang miskin ; dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan untuk orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.”

Add a commentResensi Film Perempuan Tanah Jahanam

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 12816

Film Perempuan Tanah Jahanam besutan sutradara Joko Anwar dibintangi oleh Tara Basro, Marissa Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail dan Ario Bayu. Film yang mengantongi banyak penghargaan Piala Citra 2020 menceritakan dua orang sahabat bernama Maya dan Dini, yang mengalami kesulitan keuangan setelah keluar dari pekerjaan sebelumnya yaitu kasir gerbang tol.

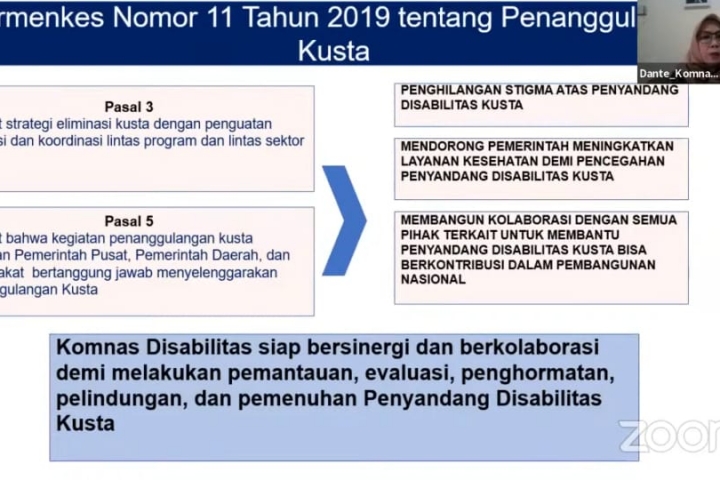

Add a commentKND, Tugas dan Fungsi serta Sinergitas Isu Kusta

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1972

Dante Rigmalia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam seminar hak kesehatan dan reproduksi bagi disabilitas dan kusta yang diselenggarakan oleh Netherland Leprosy Relief (NLR) Indonesia secara hybrid, baik daring maupun luring, pada Senin (21/3) menyatakan terkait keberadaan KND. Berdasarkan Perpres No. 68 Tahun 2020, tugas KND ada di Pasal 4 adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Add a comment