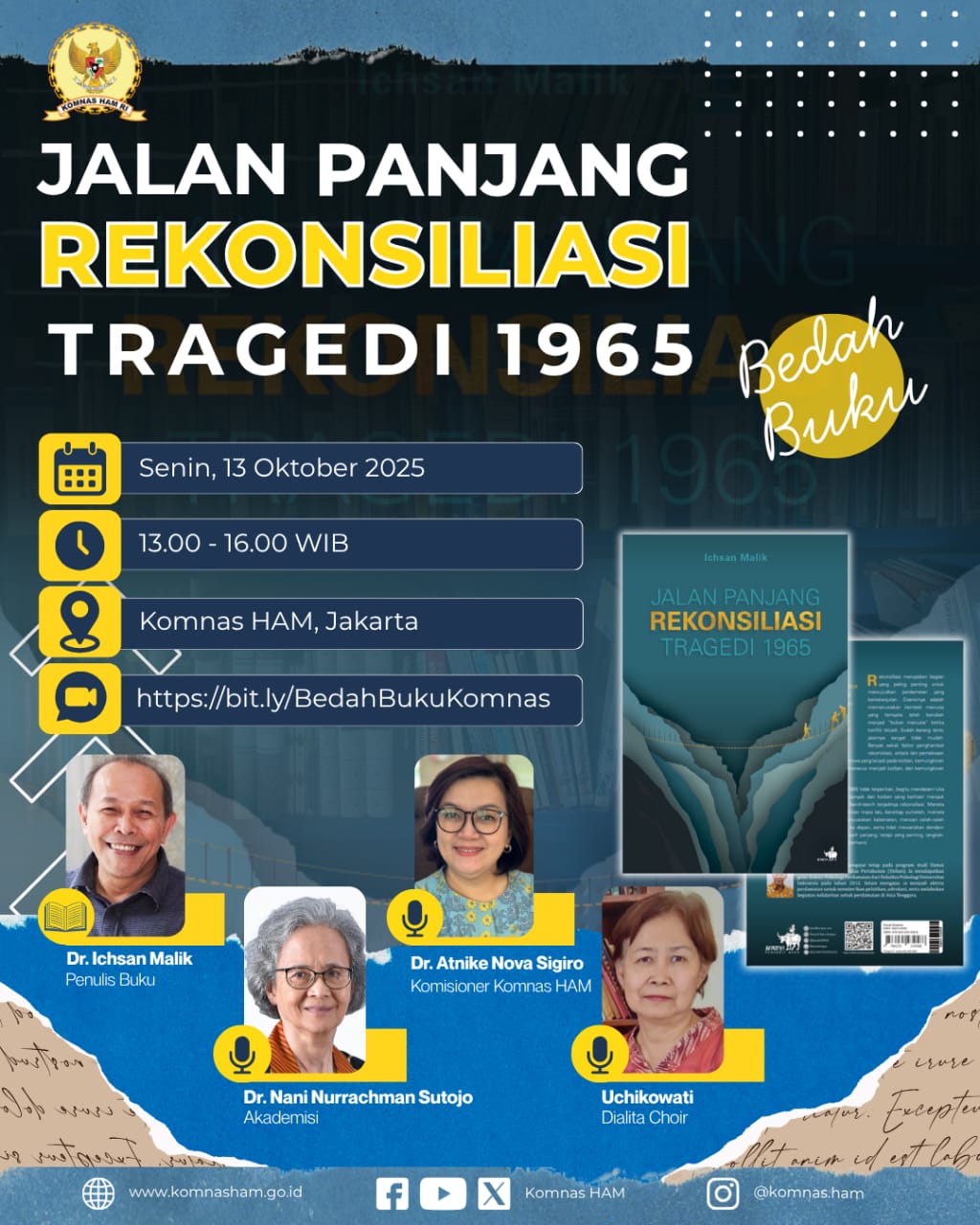

Ichsan Malik, pengajar dan penulis buku “Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian" menjadi salah satu narasumber apa buku karyanya "Jalan Panjang Rekonsiliasi Tragedi 1965" pada Senin (13/10). Pertanyaan pertama yang ia sampaikan adalah mengapa korban terlalu besar yakni 500.000 orang padahal waktunya singkat. Ia juga mengemukaan jika di dunia juga ada kasus serupa yakni di Rwanda.

Lantas bagaimana proses rekonsiliasi bisa dilakukan? Ichsan mengutip Van Der Merwe 1999 tentang makna dan esensi rekonsiliasi yakni memanusiakan manusia (Restoring Humanity), mereorganisasi tatanan moral, perubahan sikap, me-reorganisasi dan membangun pola interaksi yang baru.

Sedangkan penghambat rekonsiliasi adalah : rekonsiliasi palsu, yang tidak diawali dengan pengungkapan kebenaran. Hal ini muncul di Irlandia Utara. Kedua adalah munculmya impunitas. Pembebasan pelaku (perpetrator) dari hukuman, saat ini semua data sudah terbuka. Ketiga adalah berlomba menjadi paling korban lantas terjadi mistrust dan kambing hitam. Keempat politik ingatan.

"Sejarah dibuat oleh pemenang. Sejarah disebut memori kolektif. Ada distorsi di ingatan sejarah kita dan ada distorsi kolektif sejarah, " ungkap Ichsan. Ia menambahkan bahwa ada distorsi memori kolektif, penyesatan sejarah melalui film, buku dan situs hanya boleh ada satu tafsir tinggal/hitam-putih seperti "ini yang salah, ini yang benar". Menurutnya cara berpikir seperti itu bagian dari penyesatan.

Ichsan kembali mengemukakan tragedi 1965, dalam waktu empat bulan korban berjumlah 500.000. Konflik ini ibarat kebakaran hutan, harus ada pemicu, harus ada akselerator, ada rumput kering, Ada angin besar dan media/akar konflik (Ichsan Malik, 2017)

Untuk menjelaskan mengapa 500 ribu orang maka ada 5 elemen penting, elemen eskalasi bagaimana konflik itu meningkat dan korbannya membesar. Hal ini juga menjelaskan mengapa pada Tragedi Mei 98, di 13-15 Mei dalam waktu tiga hari korbannya 1.800. Menurut Ichsan, kalau ada penyebaran dibiarkan maka menyebar di berbagai wilayah, seperti terjadi Bekasi.

Bagaimana eskalasi yang dibiarkan? Elemen media menjadi faktor pemicu, akselerator dan struktural. Kemudian provokator ke aktor fungsional kepada kelompok rentan.

Analisis dinamika kekerasan massal 1965, pertama adanya pembiaran eskalasi menyebabkan terjadinya perluasan kekerasan secara masif dan tidak terkendali yakni : pertama karena ledakan kekerasan. Kedua soliditas kelompok provokator (angkatan Darat dan PKI) berkembang biaknya kelompok kelompok rentan, kegagalan kelompok pemerintahan memotong komunikasi kelompok provokator kepada kelompok kelompok rentan. Kemudian terjadi aliansi dan lahirnya kebijakan pemerintah yang pro-konflik, bukan pro-perdamaian.

Benih-benih rekonsiliasi sudah pernah ditulis dalam buku berjudul "Tutup Buku Sejarah Kelam Bangsa" oleh Nani Nuraan Sutomo, buku "Sumeleh Sebagai Wujud Pemaafan Masa Lalu, Membangun Sejarah Bersama, Nyanyian Pengungkap Kebenaran karya Uchikowati, Celah Celah Kemanusiaan, Menatap Masa Depan dan Dendam Tak Boleh Diwariskan

Ichsan kemudian melihat peluang yang terbuka yakni adanya Apologi, Ganti Rugi (Reparasi), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Media Massa, Publikasi Pertemuan Perdamaian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Proyek Bersama, Turisme, Pertukaran Budaya, Kearifan Lokal "Baku Bae".

Nani Nurrachman, narasumber kedua menyoroti tentang Rekonsiliasi dengan memaparkan tentang Personal Sosial Kultural-Nasional : Mencari Tautan yang Hilang (refleksi 60 tahun tragedi '65)

Ia memahami kompleksitas Tragedi 65 dengan menuliskan bahwa : 1. Narasi dari sejumlah sudut pandang : konteks politik gelobal dan intervensi asing, apa yang terjadi, kekejaman yang dilakukan dan dialami oleh penyintas, mereka yang dituduh terlibat langung dalam Tragedi '65, fokus pada pembantaian massal dengan penekanan pada HAM dan impunitas pelaku, upaya pada rekonsiliasi.

Banyak literatur yang terlalu terobsesi pada "teori konspirasi" dan bertumpu pada satu "dalang". Adanya konflik ideologis yang kuat sehingga sulit mencapai konsensus dalam menafsirkan sejarah '65. Walau penting, sejarah '65 ada kecenderungan terlalu dilihat dari perspektif hak asasi manusia serta impunitas pelaku. Ditambah sering tidak diikuti pemahaman yang memadai mengenai konteks zaman saat peristiwa ini terjadi. "Bukti-bukti" dan berbagai tafsirannya yang ada seringkali saling bertentangan dan terkadang sulit dibuktikan. Penyederhanaan narasi dalam menulis dan menjelaskan sejarah '65.

Nani menambahkan pendekatan-pendekatan untuk memahami sejarah '65 ada 3 yakni : 1. Situasi dan kondisi sebelum dan menjelang 1 Oktober . 2. Peristiwa 1 Oktober/Lubang Buaya. 3. Peristiwa setelah Lubang Buaya.

Nani juga memiliki harapan untuk masa depan terkait penulisan sejarah '65 yaitu : 1. Menghilangkan pandangan bahwa ada hanya ada "satu dalang", 2. Sejarah '65 ditulis dengan lebih lengkap dengan menggunakan sumber-sumber yang sahih (kredibel). 3. Sejarah '65 jangan disederhanakan dan disampaikan dengan tidak lengkap karena akan rentan dimanipulasi/digoreng. 4. Sejarah '65 sedapat mungkin ditulis berdasarkan kebenaran (Truth with capital "T"), semangat keadilan serta rekonsiliasi.

Nani masih ingat bagaimana menemani ibunya latihan sukarelawati dan ada indoktrinasi, setiap kali mendapatkan beras, Pekerja Rumah Tangga (PRT) menukar di pasar, sampai terjadi iflasi 600%. Saat itu kata revolusi sering dipamerkan. Masyarakat cenderung melihat sesuatu yang antara dua pihak memperebutkan.

Nani mengatakan lagi bahwa peristiwa 65 adalah peristiwa mahal, ia mengutip "Truth Telling on Honesty is seen as basic moral principal, rule, or value."

Pendekatan dalam melihat moralitas dari kebaikan dan kebenaran ia bagi menjadi dua yakni pendekatan dan konsep perilaku yakni Teori Belajar Sosial. Kedua adalah pendekatan dari konsep penalaran/kognitif (Kohlberg) ----Prinsip moral adalah keadilan dan bukan merupakan aturan -aturan untuk suatu tindakan tetapi merupakan alasan untuk bertindak. Moralitas dinilai dari apa yang mendasari tingkah laku bukan dinilai dari tingkah laku yang ditampilkan. Motivasi dasar dari moralitas adalah untuk diterima, merasa mampu dan memperoleh.

Pendekatan ketiga adalah menjalin dua landasan moral yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang adil (Ethic of Justice, Paham Etika tradisional dalam filsafat moral) dan masyarakat yang baik (Ethic of Care diperkenalkan of Giligan dan Noddings) Penjalinan ini secara signifikan dilandasi oleh pertanyaan : Bagaimana kita dapat adil jika tidak peduli? (Supelli, 2013).

Rekonsiliasi adalah kebangkitan untuk hidup kembali dari penderitaan ketidakadilan dalam kehendak untuk hidup bersama dalam pola relasi yang baru. Supelli menafsirkan relasi di sini bukan hanya bersifat interpersonal, (sosial-kultural) melainkan relasi-relasi sosial, politik dan budaya.

Uchikowati sebagai narasumber menyatakan mengapa buku ini bisa dibaca oleh siapapun? Sebab buku ini menyoroti proses panjang rekonsiliasi Tragedi 1965 dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia menanggapi dari sudut pandang penyintas/korban Tragedi 1965. Alasan berikutnya adalah buku ini fokus pada suara hati korban, pengalaman kekerasan, dan kondisi mereka saat ini.

Ia juga menambahkan bahwa buku ini berperspektif korban, dengan segala keberagamannya dengan realita bahwa korban semakin berkurang karena usia lanjut. Mereka heterogen secara wilayah, usia, pendidikan, organisasi, kondisi sosial-ekonomi. Mereka banyak hidup dalam kemiskinan, diskriminasi, dan stigmatisasi. Serta kekerasan yang dialami bukan takdir, tetapi akibat konflik berlapis yakni kekerasan langsung (direct violence), kekerasan struktural, kekerasan kultural dan kekerasan ekologis.

Mengapa kekerasan tersebut terus terjadi hingga saat ini sekalipun secara kuantitas berkurang? Menurut Uchikowati kekerasan saling terkait membentuk lilit kekerasan yang menindas.

Adapun tiga reaksi masyarakat terhadap konflik yakni : agresif/emosional -ikut dalam kekerasan, diam/pasif - tidak berani bersikap, rasional/proaktif-mencari solusi damai, reaksi dominan : diam dan agresif, memperparah kekerasan sosial.

Uchikowati juga menambahkan bahwa korban bergerak dengan upaya hukum dan budaya, dengan bukti-bukti :1. Tahun 2004 : MK menghapus pasal diskriminatif dalam UU Pemilu, 2. 2005 : Gugatan class action ke Presiden dan mantan Presiden RI, 3. 2006 : Penerbitan buku Kami Bicara, pameran seni, dan pembacaan puisi, 4. 2011: Paduan Suara Dialita untuk pemulihan trauma dan perdamaian, 5. "Rekonsiliasi hanya mungkin jika pelaku dan korban berdiri setara di ruang publik, "-Hasan Raid.

Narasumber terakhir, Atnike Nova Sigiro, Komisioner Komnas HAM, menyikapi peristiwa Tragedi 1965 mengatakan secara konteks ledakan kekerasan saat itu kondisi ekternal yakni terjadinya perang dunia dan kondisi internasional : terpecah-belahnya pemerintah Indonesia.

Apa yang dialami oleh korban 65? Menurut Atnike, dalam hal ini orang-orang yang dicap kiri/komunis, maupun orang-orang yang pada tahun 65 adalah pendukung Soekarno itu adalah mereka yang mengalami kekerasan fisik dan juga alami kekerasan fisik secara sosial. Kekerasan kultural juga dirasakan dalam tindak tanduk masyarakat dalam menstigma orang-orang yang terlihat misalnya di PKI-kan atau dituduh kiri misalnya stigma orang komunia itu tidak beragama.

Sehingga ketika orang bertemu mantan tapol dan orang-orang yang tidak bersinggungan adalah kekerasan kultural, diberi cap tanpa proses hukum dan itu dikenakan sewenang-wenang pada orang yang tidak disukai dalam situasi sosial atau politik maupun di dalam keluarga.

"Ini kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam orang-orang yang terlibat atau menjadi korban 65. Yang menumbuh suburkan kekerasan kultural dan kekerasan fisik ini adalah kekerasan struktural yang dari tahun 65 hingga sekarang, kita sebetulnya tidak bisa mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak bisa berubah, "terang Atnike. Seperti yang diucapkan Uchikowati bahwa dalam partisipasi di pemilu atau penetapan eks tapol di KTP itu sebenarnya sudah ada perubahan tetapi meskipun peraturan dan kebijakan yang bersifat struktural itu sudah berubah. Atau sebagian besar dihapuskan atau tidak dipraktikan lagi : dengan menahan atau wajib lapor.

Menanggapi yang dikatakan Uchikowati, penyintas, bahwa anaknya sejak kecil, tidak pernah memproyeksikan dirinya sebagai ASN atau menjadi TNI/POLRI. Menurut Atnike ini adalah kekerasan kultural yang masih direproduksi. Reproduksi kekerasan kultural inilah yang terjadi baik di komunitas korban. Maka buku yang ditulis Ichsan Malik tetap memiliki relevansi hingga hari ini. Meskipun seolah-olah dalam negatif peace : tidak ada kekerasan lagi, tidak ada orang ditahan. Anak-anak orang kiri bisa bekerja sebagai apapun, sekolah setinggi-tingginya tetapi sesungguhnya di dalam masyarakat dan kehidupan bangsa masih ada "the unspeakable" yang menyebabkan orang membatasi partisipasinya di dalam ruang sosial maupun ruang politik.

Lantas apa arti penting rekonsiliasi dalam konteks Tragedi 1965? Atnike mengatakan bahwa buku ini hanya berbicara mengenai rekonsiliasi, tidak berbicara mengenai keadilan dan pengadilan, menurutnya karena Tragedi 65 terlalu besar untuk diselesaikan dengan satu metode teknis besar yang namanya pengadilan, yang membutuhkan respon yang multidimensi. Yang pada akhirnya penyelesian Tragedi 65 atau peristiwa pelanggaran berat atau konflik yang serius yang pernah terjadi di Indonesia yang akhirnya harus memulihkan relasi antar anak bangsa. Bukan semata-mata mencari penanggung jawabnya.Menjawab pertanyaan terkait genosida, Atnike memgatakan bahwa ia memahami adanya perkembangan wacana untuk mendefinisikan tragedi 1965 apa yang terjadi pada orang-orang yang berpraktik komunis atau dituduh komunis, genosida itu muncul tetapi penyelidikan Komnas HAM ternyata kejahatan yang terjadi di 1965 adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau serangan yang ditujukan kepada satu kelompok sipil dengan alasan-alasan tertentu dan itu bukanlah apa yang disebut sebagai kejahatan genosida yakni alasan identitas kebangsaan, suku, ras atau etnis. Orang-orang yang menjadi korban 65 yang ditangkap dan distigma itu menjadi korban karena tuduhan mengenai afiliasi politik atau pandangan politik dan itu tidak termasuk dalam kategori kejahatan genosida. "Kalau saya pribadi dan itu bukan Komnas, karena Komnas HAM tidak menyimpulkan penyelidikan itu sebagai genosida. Sudah jelas kajian Komnas mendefinisikan kejahatan itu,"katanya. (Ast)