Bupati Cirebon Luncurkan Temu Inklusi ke-6 Bertema Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi

- Super User

- Suara Keadilan

- Dilihat: 35

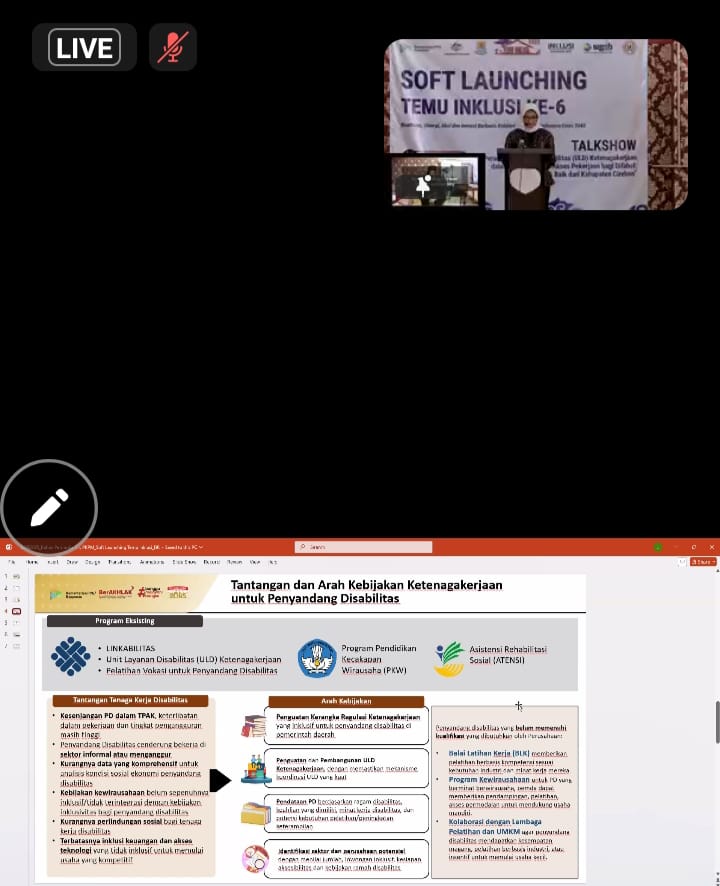

Temu Inklusi ke-6 dengan mengusung tema Komitmen, Sinergi, Aksi, dan Inovasi Berbasis Kebhinnekaan untuk Indonesia Emas 2045 pada Kamis, 8 Mei 2025 resmi dibuka oleh Imron Rosyadi, Bupati Cirebon. Temu Inklusi ke-6 akan dilaksanakan 2-4 September 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon.

Add a commentMenjaga Keberlanjutan Media Penyiaran Melalui Revisi Undang-undang Penyiaran

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 23

Luthfi Assyaukanie moderator dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertema"Menjaga Keberlanjutan Media Penyiaran Melalui Revisi Undang-undang" pada Rabu (7/5), mengatakan bahwa draft revisi RUU Penyiaran selalu menemukan kontroversi. Ia mengatakan bahwa RUU tersebut masuk di prolegnas tahun lalu dan dialihkan ke periode kali ini serta sudah dilakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Add a commentMengapa Penting Menonton Film “Kartini” dan Memahami Sejarahnya

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 144

Film itu tontonan, tapi juga tuntunan. Dalam hal ini diartikan bahwa film adalah hiburan. Tapi juga dapat membawa pesan sebagai bahan informasi mengenai berbagai masalah dan melalui film dapat menyampaikan pesan yang bersifat mendidik untuk memperluas wawasan berpikir. Oleh karena itu diupayakan agar film yang penuh arti dan sarat pesan itu sampai ke sasaran yang dituju, yaitu masyarakat segala lapisan. Dengan kata lain, film diusahakan agar beredar di seluruh wilayah. Tetapi film sebagai hiburan hendaknya dibeli oleh penontonnya. (Mengenal Bioskop Keliling Lebih Jauh, DPP Persatuan Pertunjukan Film Keliling Indonesia (Perfiki), 1993).

Menengok puluhan tahun lalu, yang konon bioskop di Indonesia sudah ada jauh sebelum film nasional dibuat orang, yang menjadi embrio mata rantai jaringan peredaran perusahaan film Amerika-Eropa. Gambar hidup yang menjadi sensasi tersendiri pada zaman itu, membuat perkembangan bioskop begitu pesat. Dalam tempo singkat, kota-kota besar di Indonesia pra kemerdekaan telah memiliki bioskop. Dan sejak itu pula jaringan peredaran film Amerika-Eropa di Indonesia sudah dimulai.

Namun terkait manajemen pasca produksi yang sudah sempurna saat itu, terkait peredaran mereka pasrah kepada "kebjaksanaan" distributor yang ditanganioleh booker (pekerja mengatur) di tiap daerah dan oleh "kebaikan"pemilik bioskop. Sejak zaman Usmar Ismail dan Djamaludin Malik yang menandai kelahiran film nasional, bahkan upaya yang dllakukan oleh mereka adalah cenderung meminta perlindungan dan fasilitas orang penting di pemerintahan unruk menayangkan film di gedung bioskop terhormat di kota-kota besar.

Melesat ke tahun 2005, lewat film "Janji Joni" yang disutradarai oleh Joko Anwar, kita bisa melihat bagaimana akting Joni yang diperankan oleh Nicholas Saputra sebagai seorang yang bekerja mengantar film dan selalu bertekad untuk tiba tepat waktu. Joni berjanji mengantarkan film tepat waktu agar film yang ditonton tidak putus di tengah jalan. Joni harus melewati berbagai rintangan seperti motornya dicuri, membantu persalinan hingga sampai di momen ia dipaksa menjadi seorang figuran film.

Seperti tertulis di atas, bahwa film selain sebagai tontonan, juga tuntunan artinya, film sebagai media pembelajaran. Film adalah salah satu hasil dari sebuah karya sastra yang dibuat oleh seseorang dengan imajinasi dan kreativitas yang dimilikinya. Film memuat cerita yang unik dan menarik sehingga banyak digemari oleh masyarakat karena sejak dulu keberadaan film diterima baik dalam kehidupan masyarakat.

Gagasan bahwa film dapat digunakan sebagai media pembelajaran dikemukakan oleh Carpenter dan Greenhill pada tahun 1956. Carpenter dan Greenhill menyimpulkan bahwa film dapat digunakan untuk mengajar keterampilan penampilan dan menyampaikan data faktual.

Film semakin populer karena menayangkan berbagai cerita yang mengandung nilai-nilai baik untuk diterapkan dalam kehidupan. Peranan media film dalam pembelajaran sangat penting untuk membentuk pendidikan karakter seseorang. Film yang baik tentunya akan membentuk emosional dan perubahan positif bagi penontonnya.

Mengapa Pemuda Penting Menonton Film "Kartini"?

Film "Kartini" diproduksi tahun 2017 dan dimulai pembuatannya pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo serta berbiaya 12 milyar dan sarat akan pesan-pesan pendidikan. Dan pesan terkuatnya adalah pentingnya perluasan literasi bagi generasi muda.

Alur cerita film "Kartini" yang sangat runtut pintar memainkan emosi penonton sehingga bahkan tidak hanya pantas ditonton para pemuda tetapi orangtua. Film yang dibuat berdasarkan riset, dan kemudian riset itu menjadi sumber daya utama, yakni dari buku "Panggil Aku Kartini Saja" karya Pramoedya Ananta Toer dan kumpulan surat Kartini yang dibukukan "Habis Gelap Terbitlah Terang" serta catatan TEMPO "Gelap Terang Hidup Kartini".

Film biopik atau film yang mendramatisasi kehidupan nyata tokoh Kartini ini melihat sisi lain Kartini yang mungkin tidak ditemukan di dalam buku sejarah. Kartini dalam film ini digambarkan memiliki karakter tomboi dan penuh semangat. Juga penggambaran yang lebih terfokus pada tokoh Ngasirah, Ibu kandung Kartini yang perannya sangat apik dimainkan oleh Christine Hakim. Hanung Bramantyo menyajikan kisah Kartini dari sudut pandang seorang anak yang menyaksikan sang ibu yang menjadi orang buangan bahkan di rumahnya sendiri.

Film Kartini secara visual dan tematik merepresentasikan pergeseran budaya patriarki dan emansipasi perempuan di Indonesia. Film ini menggambarkan kehidupan perempuan pada masa kolonial Belanda. Dalam film juga digambarkan bagaimana Kartini dibantu oleh saudaranya Roekmini yang diperankan oleh Acha Septriasa dan Kardinah yang diperankan oleh Ayushita mencoba membangun sebuah sekolah untuk kaum miskin. Kartini juga membuka lapangan kerja bagi warga Jepara.

Perjuangan dan pergerakan ketiga bersaudari itu membuat mereka dijuluki sebagai "Daun Semanggi" atau "Het Klaverblad". Oleh keluarganya, Kartini dijuluki sebagai "Jaran Kore Ayu" yang berarti "Kuda Liar Cantik".

Film ini menggambarkan bahwa apa yang diwariskan Kartini pada perempuan zaman ini digapai dengan hal-hal yang tidak mudah.

Kontroversi Film "Kartini"

Film "Kartini" garapan Hanung Bramantyo dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan interpretasi historis dan budaya Jawa pada masa Kartini. Film ini juga dinilai gagal menggali sisi emosional Kartini secara mendalam. Jika pembandingnya adalah film "RA Kartini" besutan Sjumandjaja di tahun 1982, film "Kartini" garapan Hanung pastinya digarap lebih berkesan 'kekinian" apalagi didukung oleh artis-artis papan atas seperti Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahardian. Meski pemeran film "RA Kartini" pun termasuk artis kaliber wahid pada zamannya, seperti Yenny Rahman, Adi Kurdi dan lainnya. Film "RA.Kartini", meski dibuat dengan gambar yang terkesan lebih 'muram' namun menampakkan sisi-sisi natural Kartini sebagai manusia dan tidak terkesan heroik (Ast)

Add a comment

Upaya Sinkronisasi Data Penanganan Kasus di DP3P2AKB Surakarta dan Lembaga Penyedia Layanan

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 40

Dalam rangka sinkronisasi dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Surakarta bersama jejaring lembaga penyedia layanan dan kecamatan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil, dan lainnya, menyelenggarakan rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Manganti Praja, Komplek Balai Kota, Selasa (29/4).

Add a commentNobar dan Diskusi Film “Kartini” : Perubahan Tidak Berjalan Sendirian

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 99

Ada 16 pemuda yang datang dari organisasi kemasyarakatan pemuda di antaranya yakni dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pemuda Katolik, Girl Up UNS, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gusdurian, Pusat Kajian Perempuan Solo (PUKAPS), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mengikuti acara nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Kartini” besutan Hanung Bramantyo dan diproduksi tahun 2017. Nobar dan diskusi diselenggarakan di Ruang Anawim Yayasan YAPHI, Rabu (30/4). Diskusi dipantik oleh Renny Talitha dari Yayasan YAPHI.

Dalam sesi diskusi, Jasmine dari Girl Up UNS mengatakan bahwa Kartini menentang feodal dengan kerebelan. Berangkat dari rebel itulah, sebenarnya Kartini lebih ke sosok kiri tapi secara image, saat Orde Baru diarahkan ke Ibuisme. Padahal secara image, Kartini inginkan perubahan.

Fatahillah dari KNPI menyampaikan di Film “Kartini” terlihat bukan hanya Kartini sosok perempuan yang memperjuangkan pendidikan tetapi itu juga dilakukan ayah, kakak, suami, dan Kyai Soleh Darat. “Konteks Hari ini Kartini bisa dipahami bisa dipahami tentang perayaan yang identik dengan domestifikasi perempuan,”ujarnya.

Nola, dari PMKRI menyoroti upaya dari kakak Kartini yakni Kartono yang memberi kunci yang memberi kesempatan sehingga sebagai pejuang dan pantang menyerah. “Saya menyadari apakah sebagai perempuan bisa bersekolah yang dimulai dari mengenalkan huruf sampai membacanya. Dari situ saya menyadari denga kehadiran Kartini mampu mengubah perempuan dan di sini laki-laki sama. Meski akhinya dia tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,”ucap Nola.

Harapan-Harapan

Anastasia dari GMKI menyampaikan bahwa perempuan mampu dan bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dan sebagai perempuan patut bersyukur karena tahu setara. Baik perempuan atau laki laki bisa mengerti apa kesetaraan gender. Perempuan punya hak belajar dan tidak dibanding-bandingkan.

Ahmad Makruf dari Permahi berpendapat bicara pendirian dan hak perempuan sudah clear saat ini tetapi yang masih dihadapi sekarang adalah tradisi atau kebiasaan tentang perjodohan atau budaya aturan weton (hitung angka kelahiran dalam budaya Jawa). “Tetapi kita menonton film ini menyelesaikan masalah tanpa membikin masalah. Bahwa di Jawa masih kental dengan aturan itu. Yang dihindari weton. Tanpa mengurangi rasa hormat orang tua dan tetap membangun pembangunan di Indonesia dan masyarakat miskin. Ini kalau kita melihat dalam persepsi budaya.”

Siti Mutmainah dari PUKAPS berharap ke depan sesama perempuan harus saling mendukung. Sebab di film ada yang tidak mendukung. Ia juga berharap laki laki menghargai perempuan dan saling mendukung. “Masih banyak kita temui laki -laki memandang sebelah mata.”

Ida dari IPPNU berpendapat Kartini itu menggunakan privilise dengan sangat baik dan membawa perubahan yang lebih baik. Harapannya, untuk perempuan saat ini masih ada orang terdekat dan masyarakat bilang 'kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi" padahal saat ini sudah tidak ada kendala. Tapi stigma masih ada di masyarakat. Artinya kesetaraan gender ada tapi di masyarakat sepertinya.dikondisikan pemimpin itu sebaiknya laki laki.

Renny menanggapinya dengan mengatakan bahwa konstruksi budaya patriarki masih tinggi. Dan mengubah budaya sangat susah. Untuk itu bisa dimulai dari sendiri. Jika bisa memberi pengaruh untuk mengubah budaya maka harus mengubah sendiri.

Laurensia dari Pemuda Katolik mengharapkan ke depan, setelah melihat film Kartini terutama para perempuan bisa lebih tangguh lagi dalam memperjuangkan cita-citanya. “Sekarang masih ada stigma laki- laki harus yang memimpin,”katanya.

Sura Aji dari Gusdurian menutup sesi diskusi dengan menyoroti permaisuri Bupati Jepara yang menunjukkan salah satu contoh perjuangan kelas. “Ada banyak peristiwa, sama-sama perempuan yang menghambat perjuangan. Hak-hak diperjuangkan ya karena feodalisme. Maka harapannya adalah kita sama-sama orang kalah, maka harus bersatu,”pungkas Sura. (ast)

Add a comment