Berbagi Pengalaman Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Bersama Sekolah Gender

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 800

Rahmi Meri Yanti, Direktur Woman Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Padang menjadi fasilitator dalam sekolah gender via daring yang diselenggarakan Yayasan YAPHI bersama Sekolah Gender Padang dan dimoderatori oleh Tuba Falopii pada Jumat (2/7). WCC Nurani Perempuan berfokus kepada isu kekerasan berbasis gender dan menjadi mitra Komnas Perempuan sejak tahun 2000. Biasanya bila ada kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, jika ada korban maka akan dirujuk ke WCC Nurani Perempuan.

Diksusi Pendidikan Inklusi : Kemendikbud Dorong Lahirnya ULD Pendidikan

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 630

Terkait kebijakan atau regulasi atau norma-norma serta implementasi pendidikan inklusi, Sunarman dari Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan beberapa aspek baik kurikulum dan penganggaran dan juga terkait sarana dan pra sarana. Dalam konteks wacana perwali pendidikan dari perda penyandang disabilitas nomor 9 tahun 2020, menurut Sunarman, 80% persen berbicara siapa melakukan apa. Beberapa cerita pengalaman yang disampaikan oleh Agnes Widha dalam diskusi sebelumnya merupakan materi yang memperkuat mengapa perwali ini harus ada, dengan mengamanatkan banyak hal. Demikian paparan Sunarman dalam diskusi seri kedua menyoal pendidikan inklusi Jaringan Visi Solo Inklusi, Kamis (1/7).

Pendidikan Inklusi Masih Setengah Hati

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 541

Sejarah pendidikan di Indonesia sebenarnya bisa diceritakan seturut perkembangannya. Seperti pendidikan segregasi yang dalam sejarahnya terjadi pemisahan, anak disabilitas tidak bisa bersekolah di sekolah umum sehingga mereka bersekolah di sekolah khusus : Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan kategori SLB A untuk disabilitas netra, B untuk disabilitas rungu wicara, C untuk disabilitas mental intelektual dan E untuk disabilitas grahita.

Konsep segregasi digunakan hingga akhir 1980, kemudian pada awal 1990 dikenalkanlah pendidikan dengan konsep integrasi. Apabila ada diisabilitas sebagai peserta didik, namun pihak sekolah tidak memfasilitasi kebutuhan khususnya, alih-alih mengakomodir aksesibilitas sarana dan pra sarana. Fasilitas sarpras yang ada di sekolah masih bersifat umum. Orangtua mengadakan sendiri kebutuhan anaknya. Presentase sekolah dengan konsep integrasi ini masih sedikit di Pulau Jawa apalagi di luar Jawa. Demikian paparan dari Pamikatsih, pegiat disabilitas Solo saat diskusi internal Jaringan Visi Solo Inklusi yang diikuti secara internal berpeserta 12 orang, Rabu (16/6).

Sampai pada pencanangan pendidikan inklusi pada tahun 2012, hanya sampai pada taraf uji coba saja dan prosentase sangat sedikit apalagi di luar Jawa. Pendidikan inklusi sebenarnya konsepnya pendidikan untuk semua, Education for All. Kalau ada sekolah yang ditunjuk untuk inklusi maka konsepnya berubah. Dalam konsep pendidikan inklusi mestinya sekolah akan mengakomodir semua kebutuhan siswa disabilitas. Mestinya kurikulum harus berubah disesuaikan kebutuhan disabilitas. Termasuk pendidiknya harus mengakomodir alat bantu dan semua perangkat sekolah. Sifat yang uji coba ini kemudian meluas, tetapi pada praktiknya pendidikan inklusi masih cenderung seperti pendidikan integrasi.

Pamikatsih menjelaskan bahwa sekolah inklusi seperti yang ditunjuk oleh pemerintah kota/kabupaten setempat memiliki tren naiknya uang SPP bagi siswa dan ada guru pendamping dan praktiknya masih jauh dari ideal.

Beberapa waktu lalu Pamikatsih mengunjungi sekolah inklusi swasta yang terlibat dalam beberapa sesi wawancara dengan gurunya. Ia menyimpulkan bahwa konsep yang diemban masih mirip dengan pendidikan integrasi. Dengan biaya relatif mahal dan pemahaman inklusi yang masih jauh. Ia menggambarkan semestinya pendidikan inklusi yang ideal itu laksana bangunan sebuah Joglo, yang ditopang dengan pilar-pilar. Yang paling bawah adalah pondasi, dengan membawa misi Pendidikan untuk Semua. Sedangkan pilar adalah manajemen sekolah, pihak profesional, masyarakat dan keluarga difabel, yang secara ideal menyusun pendidikan untuk mencapai kesetaraan. (Astuti)

Pendidikan Inklusi yang Ideal Bagi Anak Disabilitas

- YAPHI

- Suara Keadilan

- Dilihat: 1623

Agnes Widha, orangtua anak dengan spektrum autis membagikan pengalamannya saat sang anak mencari sekolah yang pas untuk dirinya, pada diskusi yang diselenggarakan oleh Jaringan Visi Solo Inklusi, Rabu (16/6). Menurutnya, pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Surakarta masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak kendala yang dialami oleh anak dengan disabilitas untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler. Ia memberikan parameter, sebelum terjadinya pandemi, ia menerima banyak keluhan yang dilontarkan oleh para orangtua. Meski ada hal yang lebih baik, namun hal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sebenarnya ada individual education, atau pendidikan secara khusus kepada individual, dan pengertian ini lebih dari ke-'tuna'-an, dengan program yang lebih kompleks. Agnes Widha, yang juga seorang terapis menyatakan bahwa sistem kurikulum, dan ketiadaan teknik pembelajaran yang ada saat ini menjadikan pendidikan inklusi masih jauh dari kata ideal. Di awal Kota Surakarta mencanangkan sebagai kota inklusi, Agnes Wdha mencoba mendaftarkan anaknya di sebuah SD Negeri yang mengantungi Surat Keputusan (SK) sekolah inklusi. Anaknya yang baru masuk ke sistem pendaftaran saja sudah mengalami penolakan dengan alasan sudah tidak terlihat sebagai anak autis. Yang menjadi prioritas sekolah tersebut adalah anak dengan disabilitas ringan yang tidak ada kaitan dengan kognitif dan intelektual. Alasan kedua mereka belum memiliki akses atau fasilitas guru yang mengakomodir padahal sudah jadi sekolah inklusi.

Peristiwa kembali terulang tiga tahun lalu saat ia mendampingi anak didiknya. Agnes menyarankan agar anak tersebut didaftarkan ke satu sekolah swasta. Selama satu tahun anak didiknya tersebut tidak mendapatkan apa-apa, alias tidak bisa mengakomodir kurikulum di sekolah itu. Menurut Agnes, pihak sekolah sendiri masih meraba-raba hendak melakukan dengan pendekatan seperti apa. Aksesnya pada guru pendamping juga masih rancu fungsinya. Ia merasa bingung sebab ada kebijakan bahwa guru pendamping menyediakan kurikulum individual. Tetapi sekolah tidak memberi akses tersebut untuk membuat kurikulum yang berbeda. Misalnya saat siswa belajar tentang lingkungan, mestinya si anak dengan disabilitas mendapatkan pengetahuan secara individual tetapi tidak diberikan.

Agnes mengetahui bahwa di sekolah inklusi ada guru bimbingan konseling yang sebaiknya ada kerja sama dengan guru kelas, dan kepala sekolah, namun itu tidak ada di sekolah tersebut. Jadi ia melihat sekolah inklusi tersebut masih sama dengan sekolah reguler.

Ada lagi sekolah yang guru-gurunya tidak memiliki keahlian, tetapi menerima masukan dari luar misalnya orangtua murid. Menurut Agnes, jika sekolah umum/regular, maka kurikulumnya tidak khusus. Sebagai pendamping bagi anak didiknya, Agnes boleh memberikan masukan kepada sekolah yang bersangkutan. Dan sang anak justru mendapat peningkatan pembelajaran dengan berkembangnya kognitif. Karena jika tidak ada masukan, maka anak tersebut tidak bisa mengkuti kurikulum yang ada.

Intinya, ketika si anak lebih nyaman dengan suasana dan lingkungan sekolah, maka pihak sekolah akan memberi peluang dan masukan untuk kerja sama dengan pendamping dan orangtua. Sehingga anak memiliki progress dan meningkatnya kemampuan sosial. Anak-anak yang semula kesulitan kemudian menjadi lebih memiliki inisiatif untuk melakukan interaksi dengan teman, guru, dan orangtua lainnya. (Astuti)

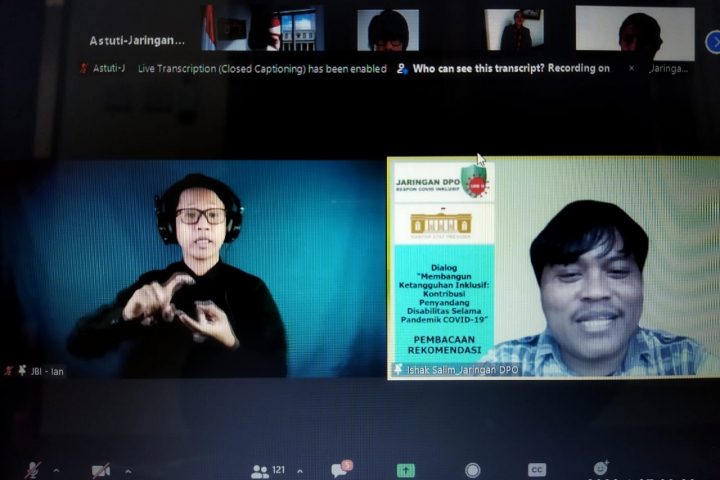

Momentum Jaringan DPO Bangun Sinergitas dalam Laporan Penelitian Dampak Pandemi

- YAPHI

- Lintas Berita

- Dilihat: 591

Pada Juni 2020, Jaringan DPO Respon COVID-19 Inklusif telah memublikasikan laporan asesmen pertama yang berjudul “YANG BERGERAK DAN YANG TERPAPAR: SUARA DISABILITAS DARI INDONESIA”. Asesmen tersebut lahir atas kegelisahan aktivis dan organisasi disabilitas, atas keterbatasan data dan informasi mengenai situasi penyandang disabilitas di awal situasi pandemi. Berangkat dari diskusi informal (WEBKUSI DPO) yang dilaksanakan setiap Jumat siang secara daring, Gagasan tersebut telah menggerakkan organisasi disabilitas dan pegiatnya di 32 provinsi untuk bahu membahu menghimpun data dan informasi dalam sebuah survey yang menjangkau sebanyak 1.683 responden.