Corruption Perception Index (CPI) merupakan indikator global yang disusun untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik suatu negara. CPI hadir karena tingkat korupsi yang semakin meningkat secara global yakni sejak 1995 untuk 182 negara, guna sebagai satu indikator untuk melihat bagaimana pengaruh korupsi terhadap demokrasi. Peluncuran Corruption Perception Index (CPI) 2025 oleh Transparansi Internasional Indonesia mengangkat tema utama korupsi, kebebasan sipil, dan akses pada keadilan pada Senin (9/2).

Acara ini menghadirkan penanggap seperti Prof. Amalinda Savirani yang merupakan pakar ilmu politik dan Gerakan sosial, Danang Widoyoko, Ph.D selaku Sekretatis Jendral Transparency International (TI) Indonesia, Usman Hamid, Ph.D selaku aktivis HAM & Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Prof. Zainal Arifin Mochtar selaku Pakar Hukum Tata Negara Indonesia.

Diawali dengan paparan oleh Ferdian Yazid sebagai peneliti dan manager program TI Indonesia, dimana CPI mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan survei terhadap pebisnis dan ahli dengan menggabungkan 13 sumber data global. Bahwa aspek yang diukur oleh CPI meliputi praktik penyuapan dan penggelapan anggaran publik, Abuse of Power (penyalahgunaan jabatan publik), Efektivitas pembatasan korupsi dan penegakan integritas, Praktik patronase dan nepotisme, Keterbukaan anggaran dan perlindungan whistleblower (orang yang melaporkan pelanggaran_red) serta Akses publik terhadap informasi urusan publik.

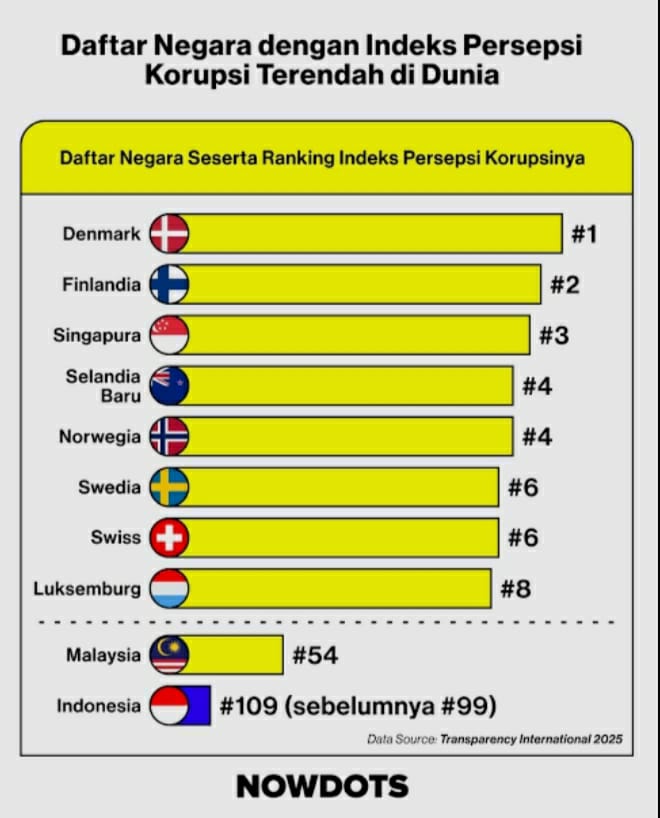

Pada tahun 2025, Indonesia menggunakan 9 dari 13 sumber data yang terupdate. “Score CPI Indonesia di tahun 2025 adalah 34, dimana turun 3 poin dari 2024, dengan peringkat yang turun dari 99 menjadi 109 dari 182 negara” ucap Ferdian. Ferdian juga menyampaikan bahwa negara dengan demokrasi penuh, berada di skor CPI 71, sedangkan untuk rezim non demokrasi di skor CPI 32. Bahkan negara dengan ruang sipil terbuka memiliki score CPI rata-rata 68, sedangkan negara dengan ruang sipil yang ditekan memiliki skor CPI 30-38.

Ferdian menambahkan bahwa Transparansi Internasional Indonesia memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya reformasi akses keadilan untuk memastikan kelompok rentan dan berpenghasilan rendah mendapat bantuan hukum efektif, terjangkau, dan tanpa diskriminasi, pemulihan independensi dan kewenangan lembaga pengawas kekuasan untuk fungsi pengawasannya berjalan efektif, serta merawat demokrasi dan kebebasan sipil dengan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat adat.

Ulasan Penanggap

Danang Widoyoko, Ph.D selaku Sekretatis Jendral TI Indonesia menanggapi bahwa penurunan skor CPI terjadi karena penegakan hukum sering kali seperti aksi pamer uang sitaan yang rupanya hasil pinjaman bank, dimana bukan menjadi penyelesaian yang substansif. Hal ini diperparah dengan runtuhnya independensi lembaga negara mulai dari proses seleksi hakim MK yang tertutup hingga kasus-kasus seperti Duta Palma yang menunjukkan betapa rapuhnya transparansi dalam penyitaan aset tanpa proses. Penegakan hukum tidak akan berubah tanpa dukungan demokrasi yang sehat dan ruang publik yang luas, ketika suara masyarakat adat dan kelompok rentan diabaikan, serta ruang bagi media dan masyarakat sipil kian menyempit. Maka fungsi pengawasan terhadap korupsi pun ikut lumpuh. “Tanpa jaminan akses keadilan bagi seluruh lapisan warga, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi narasi kosong yang jauh dari realitas keadilan yang kita dambakan,” ucap Danang Widoyoko.

Prof. Amalinda Savirani, pakar ilmu politik dan gerakan sosial menanggapi bahwa peningkatan korupsi adalan konsekuensi dari penyempitan ruang sipil yang kian mengkhawatirkan. Ketika ruang publik dibatasi, alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah otomatis tumpul, menciptakan korelasi negatif di mana semakin sempit kebebasan berdemokrasi, semakin subur pula praktik korupsi tumbuh. Fenomena ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan isu kemanusiaan yang berdampak langsung pada keadilan sosial, kerusakan iklim, dan peminggiran kelompok marginal yang paling rentan terkena dampak kebijakan korup.

Amalinda juga menyampaikan bahwa secara global, tren otoritarianisme yang meningkat berjalan paralel dengan pembungkaman aktivis, jurnalis, serta pemberangusan kebebasan akademik yang kini juga menjadi indikator utama di Indonesia. “Oleh karena itu, memperluas kembali ruang sipil bukan lagi pilihan, melainkan keharusan kolektif sebagai pilar demokrasi yang paling krusial dalam mengontrol kekuasaan dan memutus rantai korupsi,” ucapnya.

Usman Hamid, Ph.D selaku aktivis HAM & Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesi menanggapi bahwa temuan CPI yang jeblok bukanlah hal yang mengejutkan, namun menjadi indikasi bahwa adanya kemunduran pemberatasan korupsi, kebebasan sipil, dan akses peradilan di tanah air. Saat ini Indonesia hanya setara Laos, Bosnia, dan Nepal dalam persepsi korupsinya dan di bawah negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste yang dahulu pernah menjadi bagian Indonesia, masih banyak praktik nepotisme yang terjadi di Indonesia seperti pengangkatan keponakan presiden di posisi strategis.

Lemahnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif kian memperparah keadaan, menjadikan penegakan hukum sering kali dipolitisasi dan manipulatif sebagai alat gebuk politik ketimbang upaya substansial. Kondisi ini yang membuat Indonesia justru meluncur jatuh akibat korupsi yang melembaga dan pelemahan sistematis terhadap KPK. Ruang sipil yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk melaporkan kejahatan tanpa rasa takut kini justru dipenuhi kriminalisasi aktivis, yang menandakan bahwa akses keadilan kita sedang sakit parah. “Tanpa kepemimpinan negara yang berpihak pada transparansi dan koalisi pemerintahan yang bersih dari mentalitas kartel politik, penurunan skor ini bukan sekadar angka, melainkan alarm bahaya bagi masa depan demokrasi kita,” ucap Usman.

Prof. Zainal Arifin Mochtar selaku Pakar Hukum Tata Negara Indonesia menanggapi bahwa penurunan signifikan skor CPI Indonesia baru-baru ini merupakan tamparan keras yang dipicu oleh anjloknya skor dari indikator AMD (turun 19 poin) dan Bertelsmann Foundation (turun 9 poin), yang secara spesifik menyoroti borok suap serta lemahnya penegakan hukum. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan negara kini cenderung manipulatif dan jauh dari prinsip transparansi, sementara standar penegakan hukum kita masih tertatih-tatih. Masalah ini kian diperparah oleh konflik kepentingan yang akut, di mana jejaring antara pengusaha dan penguasa berkelindan tanpa hambatan akibat regulasi yang minim dan tidak efektif. Tanpa reformasi total yang menyentuh sektor kepolisian serta pertahanan dan keamanan secara bersamaan, institusi penegak hukum akan terus terjebak dalam intervensi politik dan rapuh secara internal. “Jika kultur penegakan hukum ini tidak segera dibenahi secara struktural, tren penurunan skor CPI tahun depan diprediksi akan jauh lebih buruk, mengonfirmasi bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini sedang berada di titik nadir yang mengkhawatirkan,” pungkasnya. (Renny Talitha Candra)